寺ネット・サンガ 過去のイベント一覧

-

お経の基本の「キ」~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2018-02-24

宗派を超えてお坊さんと仏教について語り合う場、寺ネットサンガの「坊コン」が、2018年2月19日(月)に日本橋のルノアール貸会議室にて開催されました。 『仏教基本の「キ」』の第3回目の今回のテーマは「お経のキホン」です。 今回も真言宗豊山派の名取さん、日蓮宗の吉田さん、浄土真宗本願寺派の松本さん、臨済宗建長寺派の藤尾さんの4名のお坊さんと進行役の供養コンシェルジュ樋口さんとで、トーク形式で進めていきます。 数万もあるといわれているお経。法要などの儀式でお坊さんがお経を唱えていますが、その意味がどんなものなのかは、仏教を勉強している人でなければなかなかわからないもの。それなら漢文を和訳して唱えてくれたら解りやすいのに!という一般の人の声もあるそうですが、果たしてお坊さんのご意見はどのようなものなのでしょう。また、各宗派によって読むお経に違いはあるのでしょうか。

-

お坊さんの基本の「キ」~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2017-12-26

宗派を超えてお坊さんと仏教について語り合う場、寺ネットサンガの「坊コン」が、2017年12月21日(木)に日本橋のルノアール貸会議室にて開催されました。 今回は『仏教基本の「キ」』の第2回目。テーマは「お坊さんのキホン」です。 お坊さんの基本の「キ」について、お坊さんになる方法は?どんな暮らし?ランクってあるの?などなど、普段は聞きにくい質問をお坊さんにしてしまおう! ということで、真言宗豊山派の名取さん、日蓮宗の吉田さん、浄土真宗本願寺派の松本さん、そして、臨済宗建長寺派の藤尾さんの4名のお坊さんにお話しを伺っていきます。 進行役は供養コンシェルジュの樋口さんが務めてくださいました。 同じお坊さんでも宗派によっては答えが違ってくることも。そういった違いを知ることもサンガの坊コンの面白いところです。 〇どうやったらお坊さんになれるの? 【得度(とくど)】 基本的にはどの宗派でも、その中の誰かをお師僧として、その方のお弟子になることから始まります。そして「得度(とくど)」を行います。 得度とはお坊さんになるための最初の儀式です。宗派によってその最低年齢は異なりますが、小学生くらいから得度できるようです。多くは親が僧侶だからという理由で、子供のうちに得度式をやってしまう場合もあるそうです。学生が多い為か「得度式」は8月(夏休み中)に行われている宗派が多いようです。 頭を丸めて「お坊さん」となる覚悟を決める得度ですが、得度したからといって必ず僧侶にならなければいけないわけではありません。また、この時ばかりは有髪を認めている浄土真宗でも頭を剃って臨みます。 【修行をする】 お坊さんと言えば「修行」がつきもののイメージですが、これは宗派によりずいぶん違いがあるようです。例えば、日蓮宗は総本山の身延山で35日間の修行をします。 真言宗では宗派によっても違いがあり真言宗豊山派は40日ほどの修行。事情によっては2年に分けて2週間づつ分けて行うことも出来るとのことです。 臨済宗建長寺派は僧堂での3年半の修行が必要とのこと。僧堂では坐禅や公案を先輩僧侶からみっちり学びます。学歴は関係なく中卒でも僧堂に入ることができます。 浄土真宗本願寺派は特に修行はありません。 ですが、お坊さんになるための知識を学ぶ場(専門の学校や龍谷大など)で1年ほど勉強することで資格(得度)を得ることができるそうです。3年ほどかかるが通信教育もあるようです。 松本さんは「浄土真宗のお坊さんは人を導くという役目はありません。”救われる見本になれ”と、他の信者と同じ立場であるというスタンスをとっているのです。だから、修行も特にないわけです」とのこと。 有髪無髪にこだわらない浄土真宗ならではの独特な考え方なのだと納得しました。 【系列の大学で学ぶ】 今回参加されている僧侶の4つの宗派でも日数や修行方法の違いが大きく、正直驚きました。 その他、各宗派それぞれの系列大学があるので、大学で専門知識を学びながら僧侶の勉強をするという方法もあるそうです。例えば日蓮宗では立正大学や身延山大学で、浄土真宗は龍谷大学などですが、宗派の系列の大学でのみ、その宗派の内容を学ぶことができるのだそうです。

-

寺ネットサンガの遠足~鎌倉2

その他

2017-11-14

寺ネット・サンガの新企画「サンガの遠足」第2弾が2017年11月10日(金)鎌倉にて行われました。 今回の「サンガの遠足」は鎌倉の東側にある比企谷(ひきがやつ)から松葉谷(まつばがやつ)と呼ばれる付近を散策します。松葉谷周辺は日蓮聖人の足跡が多く残る場所で、日蓮宗のお寺が比較的多く集まっているところ。 まずは妙本寺を出発し、安国論寺へ、そして、日蓮聖人が立正安国論を幕府に献じたことから迫害にあった際、難を逃れる為に通ったといわれる名越の切通(なごえのきりとおし)、隠れていたといわれる場所など、今に伝わる日蓮聖人の足跡をたどり御猿畠法性寺(おさるばたけほっしょうじ)へと行くルートを歩いていきます。 11月とはいえ鎌倉は比較的暖かな地域ですので木々の紅葉は少し色づく程度でしたが、お天気も良く気持ちの良い遠足日和となりました。寺ネットサンガの代表である吉田さんのご挨拶のあとイヤホンガイドが配られ、それぞれ耳にイヤホンを付けて出発です。

-

「心のマッサージ」4~お坊さんとプチ座禅講座

その他

2017-10-20

寺ネットサンガ主催の「心のマッサージ」会社帰りに仏教をプチ体験~が2017年10月17日(火)日本橋ルノアール貸会議室にて行われました。この講座は本格的な修行体験をするには時間がない方、気軽に仏教を体験したい方、会社帰りにモヤモヤとした気分を仏教ですっきりしたい方におすすめの講座です。 今回の講座は臨済宗建長寺派の藤尾聡允さんから「坐禅」をご指導して頂きます。 藤尾さんは、臨済宗建長寺派 独園寺住職 大本山建長寺の外国人英語坐禅会の指導役 ダライ・ラマ法王来日の際の通訳 自死・自殺に向き合う僧侶の会 共同代表 寺ネット・サンガ 事務局 他、様々なご活躍をなさっている禅の指導者です。 今日は「禅・マインドフルネス」と題して、法話とプチ坐禅体験。座禅に関してはベテランの藤尾さんから直接指導して頂けるとあって、いつもより男性受講者が多くいらっしゃいました。 マインドフルネスとは? 最近よく聞くけれど本来の意味は一体どんなものなのでしょう。

-

9/27(水)サンガのお茶会in深川の報告です

その他

2017-09-29

9/27日にお江戸、門前仲町のご利益通りをそぞろ歩き、深川不動堂へお参りと見学をして和菓子で有名な伊勢屋さんてお茶会を行いました。 深川不動堂は駅から近く、1年中お参りが絶えないご利益で有名な真言宗のお寺です。 普通のお寺とはちょっと違う、お寺のテーマパークのようで 見どころが満載の楽しめるお寺でもあります。 1日に2回、無料での案内があり、深川不動堂の僧侶のかたに案内していただきました。 案内では、旧本堂のお不動様を撫でさせていただいたり、 仏像のいわれや、天井絵の詳しい説明など、ふらりと行っただけでは分からないことを聴くことが出来ました。 お坊さんでも他の宗派のことは良くわからない、とのことで全員、楽しみながら過ごし、たっぷり40分ご案内いただいたので、そろそろひと休み。 お茶を飲みに参道を下り、 昭和的なメニューから選んだのが子供のころの憧れ、クリームソーダ。 ソーダを懐かしみながら、 少人数ならではのゆったりお話が出来る時間に、現在の自分のことや、相談事などみなで話が弾みました。

-

仏教 基本の「キ」~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2017-08-27

宗派を超えてお坊さんと仏教について語り合う場、寺ネットサンガの「坊コン」が、2017年8月22日(火)に日本橋のルノアール貸会議室にて開催されました。 〇仏教ことはじめ ところで、なんで、そうするの? 今回からの坊コンは新テーマ 【仏教 基本の「キ」】 今一度、仏教の基本に立ち返ってみてはどうだろう? なんとなくそうするものだと思っている仏教の基本って、実はどうなの? そんな、基本的なことだからこそなかなか聞けないようなことをお坊さんたちに聞いちゃいましょう! ということで 真言宗、日蓮宗、臨済宗の三つの宗派のお坊さんからそれぞれのお答えを頂きます。 今日は「葬儀・法要の基本」のうち「焼香」・「数珠」・「合掌」の基本「キ」についてのお話しを伺っていきます。 真言宗からは名取さん、臨済宗からは藤尾さん、日蓮宗からは吉田さん。 寺ネットサンガの三名のお坊さんがお答えくださいます。 進行役は供養コンシェルジュの樋口さんが務めてくださいました。 〇焼香の基本の「キ」 葬儀や法要で必ずするのが焼香です。 文字どおり“お香を焼く”わけですが、宗派によってやり方に多少の違いがあったりするのだそう。 昨今のマナー本には、細かく宗派によるやり方の違いが書かれてもいるそうで、本当のところ実際はどうなの?とお坊さん達に伺ってみました。 ・焼香って実際は何で出来ていてどういうものなの? ・焼香とお線香ってどう使い分けるの? ・法要などの際、各宗派での所作をやってみてほしい。 などの素朴な疑問や、そもそもどういうものなの?といった質問も。 お話を伺っているとお焼香のやり方には地域性による差といった面も多くあるようです。 「ついつい前の人の所作を見ながら、慌ててそれを真似するよりは 自分の信じる宗派の型を自信を持って行うというのも素敵だし 人と違うからと言って何かを言われるのを気にしなくて済みますよ」 と吉田さんからアドバイスもありました。 最近流行りのアロマもありますが、仏教で使うお香の成分には心を落ち着ける香りが選ばれているそうです。亡くなった方へ香りを捧げるという意味もあるようで、焼香や線香は「香り」が重視されるのだそう。 「煙の出ないお線香っていいんだけど、あれは香りがしないんだよ」 と名取さんが言うと、参加者の皆さんも笑顔で納得の様子でした。

-

![[ サンガのお茶会 の報告です ] [ サンガのお茶会 の報告です ]](/media/filter/j_m/img/2017/06/14/594118a4-b400-4883-bfe7-3f0a85f289f3.jpg)

[ サンガのお茶会 の報告です ]

坊コン

2017-06-14

紫陽花が映える小雨のなか、 雑司が谷でゆったりと一昔前に戻って来ました。 のんびりした都電の駅で待ち合わせて 長屋をリフォームしたような「雑司ヶ谷 案内処」で 雑司が谷の名物の「すすきみみずく」等を拝見し いろんなお話を伺ってから鬼子母神堂へ。 鬼子母神堂さんでは 寺ネット・サンガの吉田代表のはからいもあり 特別に本堂の一番奥まで案内していただき 鬼子母神様を一番近いところでお参りさせていただきました。 本堂は貴重な文化財であり塗りと金箔が美しく 鬼子母神様の解脱の場面等の貴重な絵馬 (と言っても絵画のように大きなもの) もたくさん飾られていました。 お堂から池袋へ向かう道も静かな並木道で まるで鎌倉にでも行ったかのようです。 しかし、昔から今へのワープ回路のような小道を抜けると そこはもう池袋! 東京にもこんな不思議空間があるのですね。 そのあとはカフェでお茶会です。 今日来てみて、もっと色々知りたくなったというお話や 今話題のお墓じまいのお話。 それに関連して、 お寺とのお付き合いの難しさへの率直な意見や それならセカンドオピニオンならぬ セカンド坊主さんを持つのが良い、など 色んな意見が出ました。 また、寺ネット・サンガで基本的なことを教えてほしい というご意見もいただきましたので おおいに参考にさせていただきます!

-

仏教的断捨離5~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2017-05-19

寺ネットサンガで人気の講座「坊コン」が2017年5月17日(水)に日本橋のルノアール貸会議室にて開催されました。 テーマは、心の垢おとし『仏教的断捨離』~執着はなくせば楽になる。でも、執着がなければつまらない。さて、あなたは何を「捨て」ますか? 今回は真言宗豊山派 密蔵院(江戸川区鹿骨)住職の名取芳彦(なとりほうげん)さんのお話です。 名取芳彦さんはご住職でありながら大変人気の作家さんでもあります。 『般若心経、こころの大そうじ』(三笠書房) 『こころがすっきり軽くなる般若心経』(永岡書店) 『ためない練習』(三笠書房) 『三日間で驚くほど心が晴れる本』(PHP) 『すーっと悩みが消えてなくなるコツ』(あさ出版) 『あきらめる練習』(SB新書)などなど、まさに“仏教的断捨離”な題名ばかり。ご興味のある方は是非本屋さんでお手に取ってみてください。

-

寺ネットサンガの遠足~鎌倉

その他

2017-04-18

寺ネット・サンガの新企画「サンガの遠足」が2017年4月14日(金)に開催されました。 このイベントはお坊さん達と一緒に春の鎌倉を歩きながら「お坊さん目線」で案内をしてもらうというもの。北鎌倉駅~円覚寺~建長寺~鶴岡八幡宮~鎌倉駅というコースを歩いていきます。 金曜日の平日の午後2時の集合でしたので、時間的にもゆったりした遠足です。 北鎌倉駅の周りにある桜は満開に咲いていて、暖かな日差しを浴びてふうわりと花びらが風に舞っていました。穏やかなとてもいいお天気。寺ネットサンガの代表である吉田さんのご挨拶のあと、イヤホンガイドが配られました。それぞれ耳にイヤホンを付けてさあ、出発です。 北鎌倉周辺の道路は道幅が狭く、歩道も一人がやっと通れるくらいの細いところも。でも、イヤホンガイドのお陰で一列に並んでいても案内のお話を伺いながら歩けます。 【北鎌倉駅~円覚寺へ】 まずは集合地の北鎌倉駅からすぐのところにある円覚寺を訪れました。 円覚寺は臨済宗円覚寺派の本山です。山門を抜け修理中の仏殿を横目にゆっくりと歩いていきます。円覚寺の竹林さんが詳しくお話をしてくださるのを聞きながら、皆さんそれぞれ写真を撮ったり、花を愛でながらの散策です。 円覚寺の奥に進んでいくと開山・無学祖元(仏光国師)禅師の塔所がありました。禅寺らしい静かな佇まいで美しく整えられた庭が大変印象的です。時間が止まってしまったかのようにずっと昔から変わらずに存在しているようです。 さらに奥に進んでいくと、普段は入れないという舎利殿が見学できるとのこと。円覚寺の舎利殿は関東にある数少ない国宝の一つ。杮(こけら)葺きの舎利殿は唐様式という作りで、仏牙舎利というお釈迦様の歯が奉安されているという大変神聖な場所です。 舎利殿の美しさもさることながら、掃き清められた庭や、何とも言えない涼やかな空間にすっかり癒されて優雅な時間を過ごすことが出来ました。 鎌倉の山々に守られたようにある円覚寺の中でも、ひと際神聖な場所である舎利殿。参加者の皆さんそれぞれが鎌倉時代から現代に続く歴史の営みに想いを馳せたことでしょう。

-

仏教的断捨離4~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2017-03-13

寺ネットサンガが主催する、色々な宗派のお坊さんと気軽に話が出来る場「坊コン」が2017年3月9日(木)に日本橋ウィズ・ビジネスセンターにて開催されました。 宗派に関係なく仏教について語り合うことができるとあって毎回人気の「坊コン」です。 本日のテーマは「心の垢おとし 仏教的断捨離」 “執着無くせば楽になる!執着なければつまらない?!あなたは何を捨てますか?” お話しくださったのは、真言宗豊山派 円東寺(千葉県流山市)住職 増田俊康さん。最近はTV出演も多い増田さんは、バルーンアートやジャグリング、マジックを得意とするパフォーマーでもある楽しいお坊さんですが、一方で様々な社会活動にも真面目に取り組んでいらっしゃいます。

-

「心のマッサージ」3~お坊さんとプチ修行

その他

2017-02-17

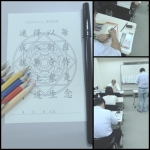

ちょっと気分を変えてお家に帰ろう!「心のマッサージ」が、2017年2月15日に日本橋ウィズビジネスセンターで行われました。この講座は会社帰りに1時間ほどのプチ修行が体験できてしまうというカジュアルなもの。鬱々とした日常にさわやかな仏教の風を感じられる時間を気軽に過ごしてほしいと、寺ネットサンガに参加するお坊さん方が企画しています。 今回の「心のマッサージ」は浄土真宗本願寺派のお坊さん松本智量さんが担当してくださいました。浄土真宗のお坊さんは髪を剃らなくても良いのだそう。松本さんも有髪のお坊さんです。まずは読経からはじまり、プチ法話&メディテーション、塗り絵写経と続きます。 〇読経 「各宗派で読経といっても様々な考え方があります。浄土真宗や真宗派の読経の考え方は、「南無阿弥陀仏」というお念仏を唱える際も、だれかの為に、または、何かに向けて唱えるのではありません。手段としてお経も読みません。また、仏様に向かって読むのでもありません。 自分が読経しているその声が響いた瞬間に、その声は仏様そのものになります。それは仏様からの呼び声なのです。自分でお経を読むということは、読んだ自分が聞いているということなのです」と松本さん。 私たちは一般に仏様と聞いたら仏像を思い浮かべます。仏様をあらわすには仏像という“形”で表す場合もありますが、浄土系の場合は「南無阿弥陀仏」と“文字”で仏様をあらわします。その文字が“声”になると“音”となって響きます。すると“音”そのものが仏様になる。そう考えるのだそうです。 松本さんの読経の声は謡のように抑揚のある節まわしで会場に響き渡りました。前回の真言宗の声明とも違います。お話を伺った後なので、松本さんの“声”となってあらわれた仏様を感じながら読経を聞くことができました。 〇プチ法話 「転迷開悟」(てんめいかいご)迷いを転じて悟りを開く。 「抜苦与楽」(ばっくよらく)苦しみを抜いて楽を与える。 これらの言葉は宗派を超えて仏教の目指すことなのだそうです。 日々生きていく中で、苦しみもがいている人に、もっとこだわりを無くして自由自在になるだけで、楽になるのではないですか。とお釈迦様は私達を導いてくださっています。私たちは、どうしても自分がこうであると思い込んで決めつけてしまう。こだわり持って、その考えに居着いてしまいがちです。「諸法無我」(しょほうむが)になりなさい。と仏教は教えているのです。 松本さんは「私達は目の錯覚で、同じ長さのものが違う長さに見えることもあるのです」と、2枚の猫の絵を白板に貼って見せてくれました。物事の一面しか見えない私達。物事の捉え方もともすれば“錯覚”しているのかもしれません。「諸法無我」はなかなか難しい目標ですが、自由自在にもっと楽しくやっていけるようにしたいものだなあとつくづく思いました。

-

仏教的断捨離3~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2017-01-28

新年を迎え初めての寺ネットサンガ「坊コン」が、2017年1月25日に日本橋ウィズ・ビジネスセンターにて開催されました。色々な宗派のお坊さんと気軽に話が出来る人気の坊コン、今回は「心の垢おとし 仏教的断捨離」の3回目です。“執着無くせば楽になる!執着なければつまらない?!あなたは何を捨てますか?” 今回、講演予定されていた名取芳彦さんがインフルエンザに罹ってしまったとのことで、急きょ永寿院住職であり、寺ネットサンガ代表の吉田尚英さんが登壇しました。お坊さんになる前は一級建築士として、建築事務所に勤務していた吉田さん。お得意の建築話題で断捨離を語りました。

-

仏教的断捨離2~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2016-12-22

寺ネットサンガが主催する、色々な宗派のお坊さんと気軽に話が出来る場「坊コン」が2016年12月19日(月)に日本橋ウィズ・ビジネスセンターにて開催されました。 宗派に関係なく仏教について語り合うことができる「坊コン」。 今回は「心の垢おとし 仏教的断捨離」の2回目です。“執着無くせば楽になる!執着なければつまらない?!あなたは何を捨てますか?” 法話は臨済宗 建長寺派 独園寺住職 藤尾聡允(ふじおそういん)さんです。 藤尾さんは元銀行マン。さらに13年もの海外勤務を経験するなど異色のお坊さんです。得意の英語を生かして、ご自身のお寺や鎌倉の建長寺では海外の方に英語で座禅指導をしていらっしゃいます。 ニコニコと優しい笑顔で登壇された藤尾さん。唐突に「わたしは断捨離は得意ではないのです」のカミングアウトで会場が笑顔に包まれました。

-

「心のマッサージ」2~寺ネットサンガ

その他

2016-11-05

ちょっと気分を変えておうちに帰ろう!「心のマッサージ」が、2016年11月2日に日本橋ウィズビジネスセンターで行われました。この講座は、鬱々とした日常にさわやかな仏教の風を感じられる時間を気軽に過ごしてほしいと、寺ネットサンガに参加するお坊さん方が企画しています。 “プチ法話とプチ修行で、あなたのストレスほぐします!“というコンセプトのもと、今回の「心のマッサージ」は高野山真言宗のお坊さんが担当してくださいました。 今回ご教示くださったのは大阪「興徳寺」の住職である青木隆興さん。「声明(しょうみょう)」という節のついたお経を皆さんの前でご披露してくださいます。今日は特別に弟さんである岡山「千光寺」住職の竹井智隆さんとの”デュエット声明”を聞かせてくださる、というので参加者の皆さん大変興味深々です。 上の写真は法衣の説明をしていただいているところ (右が青木さん左が竹井さん)

-

仏教的断捨離~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2016-09-14

寺ネットサンガが主催する、色々な宗派のお坊さんと気軽に話が出来る場「坊コン」が2016年9月12日(月)に日本橋ウィズ・ビジネスセンターにて開催されました。 宗派に関係なく仏教について語り合うことができるとあって毎回人気の「坊コン」です。 今回から始まる新テーマは「心の垢おとし 仏教的断捨離」 副題として “執着無くせば楽になる!執着なければつまらない?!あなたは何を捨てますか?” お話しくださったのは、浄土真宗本願寺派 延立寺住職 松本智量さんです。 哲学的な解釈を得意とする松本智量さんが、仏教という切り口から断捨離を語ってくださいます。 今回は女性の参加者が多く、「仏教的断捨離」という題から興味を持って参加された方もいたようです。

-

「心のマッサージ」~寺ネットサンガ新企画

その他

2016-08-24

寺ネットサンガの新企画「心のマッサージ ストレスほぐします!」 今回は新たな試みで手探り状態の「プレ開催」です。 8月22日はなんと、台風が関東に直撃。午後4時頃まで強風と豪雨で都内の各電車が止まったり遅れたりで、果たして東京駅にたどり着けるのかと思うほどでしたが、仏様のお導きがあってのことなのでしょうか、夕方5時過ぎから雨脚が弱まりだしました。 ○ちょっと気分を変えて、おうちに帰ろう!「心のマッサージ」 これまで、寺ネットサンガでは宗派を超えてお坊さん達と気楽に話ができる場として「坊コン」が開催されてきましたが、そのいつもの坊コンより、もう少し楽しくカジュアルに仏教に触れることができるようにと企画されたのが今回のイベント「心のマッサージ」です。 会社帰りにも気軽に気分転換ができるように、そしてコチコチに固まっていた心がほんの少しでも柔らかく、まあるくなるように、ほんのひと時をお坊さんと一緒に過ごします。

-

石材店さんの考える「供養」

坊コン

2016-07-29

お坊さんと直接語り合える場「坊コン」が2016年7月26日に開催されました。『こんな供養は○○だ!第2弾』前回の葬儀社さんに続く今回は”石材店さんから見た供養”です。 お話くださるのは、有限会社篠田石材工業 代表取締役の篠田雅央さん。代々伝わる藍染の半纏を着て登場くださいました。お墓を立てることに直接かかわる石材店さんならではの視点から、最近のお墓の現状や供養についてお話しいただきました。 *********************************** 《「石材店の目で考える供養」㈲篠田石材店 代表取締役 篠田雅央さん》 篠田さんのご実家は創業明治22年の老舗の石材店。代々、埼玉県の三郷の地で石材店を生業としてこられました。平成4年にお父様の後を継がれ、㈲篠田石材店の代表取締役に就任した篠田さんは営業はもちろん、墓石のデザインから設計、加工までもこなします。なかでもオリジナルの墓石デザインが得意で、デザイン墓石コンテストで数々の受賞をされていらっしゃいます。 お客様の希望や想いを伺いその人らしい特別なデザインの墓石を考え、そして墓石を見たお客様が感動してくださるのが一番うれしいと篠田さんは言います。その中でも特に思い出深い墓石デザインのエピソードを紹介くださいました。 篠田さんは「このような特別なオリジナル墓石や想いを墓石に彫ることも、もしかしたら『供養』の一つになるのではないでしょうか。石材店の私が思う供養とは・・・『お墓を作ること』なのではないかなと思います。お墓にご遺骨があることで、故人との絆だったり、何かつながるものがあると思うのです」とお話しくださいました。 そのほか、石材店さんの立場から多くの葬儀・法事を見てこられた経験談や、50回忌をされた際に当時土葬された遺骨を掘り出しお墓を新しく作った方のお話を、その遺族の方が作った法事の写真集を回覧しながらお話しくださいました。 お骨となってお墓に入っても、故人がそこに存在しているという事実が、遺族にとっては癒しとなり、お墓が故人とのつながりを確かめる大切な場になると篠田さんは思うそうです。 確かに私たちがお墓参りをする時には、そこに故人がいるかのようにお墓や墓石に向かって話かけたりする行為を自然にしています。 故人となっても何処か別の次元にいるような気がしてしまうのは、日本人の死生観からのものなのでしょうか。それとも世界中の多くの人が持つ死生観なのでしょうか。 前回の葬儀社さんの考える「供養」のお話もいろいろと考えさせられましたが、石材店さんの考える「供養」のお話も大変興味深いものとなりました。

-

歩いて終活・第3回寺町ウォーキング~お葬式とお寺(前編)

坊コン

2016-06-10

日蓮宗東京都南部宗務所主催、寺ネット・サンガ協力の「歩いて終活・寺町ウォーキング第3回」が2016年6月4日(土)に開催されました。 日蓮宗のお坊さんと共に様々なお寺を巡り、歩きながら終活について考えましょうというイベントです。今回は「お葬式とお寺」をテーマに蒲田から羽田周辺を歩きます。 集合場所の行方山「妙安寺」は京急蒲田駅前にあります。境内を入ってゆくと緑豊かなお庭の草木が迎えてくれました。 まず、妙安寺本堂にて、おつとめをして事故のないように回向・祈願をしてくださいました。その後、今回の行程のご説明を頂きました。三回目の今回は「私のお葬式を考える」というテーマで終活を考えながら歩いていきます。 続いて、妙安寺の市川智康住職による法話「仏教質問箱―お葬式について」を拝聴しました。 市川智康師は御年81歳。池上本門寺学頭・南無の会総務としても務めておられます。 著書には30年以上もロングセラーとなっている『仏教質問箱』や『仏さまの履歴書』『日蓮聖人の歩まれた道』『折々のこと』等などがあります。

-

葬儀社さんの考える「供養」~寺ネット・サンガの坊コン

坊コン

2016-05-13

お坊さんと直接語り合える場「坊コン」が2016年5月10日に開催されました。『こんな供養は○○だ!第2弾』の今回は、葬儀社さんから見た供養について。 お話くださるのは、株式会社 蒼礼社(そうれいしゃ)代表取締役の塩田 正資さんです。 塩田さんは中学生の頃にお父様を突然で癌で亡くされて、そのあまりにもあっけない「死」に大変ショックを受けました。大学では哲学科に入り、卒業後は“人の生き死に携わる仕事がしたい”と葬儀業界に入り経験を積み、1級葬祭ディレクター資格を取得。3年前に「蒼礼社」を設立され、寺ネット・サンガに参加するようになったそうです。今回はこれまでの25年の葬儀業界での経験をもとにお話くださいました。 *********************************** 《「葬儀社の目で考える供養」蒼礼社 代表取締役社長 塩田正資さん》 ○首都圏の火葬場事情 近頃は、1週間待ちは当たり前という首都圏の火葬場の順番待ち。亡くなる方が年間130万人を超えている日本の現状がこういったことにも現れています。 このところ感じるのは直葬が多くなったなということ。データでも、関東圏では5件に1件以上が直葬になっています。ひと昔前は朝9~10時頃と昼の2時~3時頃は比較的空く時間帯でした。なぜかというと、通常の仏教形式での葬儀の場合は、丁度その時間帯が葬儀の最中に当たるからです。しかし、ここ数年は直葬をする方でその時間帯が混んできました。 以前は、主に身内のいない方や経済的な理由のある方が直葬を選択していたようですが、最近は特にそういった理由もなしに直葬を選ぶケースが少なくないのです。直葬を望む方は、コストパフォーマンスで葬儀を考えているのかもしれません。「葬儀はその場限りのもので、後に残るものではない」と思うのでしょう。でも本当にそうでしょうか。 ○亡くなり方によるその後 病院で亡くなる、自宅で亡くなる、「ピンピンコロリ」で亡くなる。 あなたはどれで亡くなりたいと思うでしょうか。病院で亡くなった場合は、その後の段取りがすんなりと進みます。 ところが、「ピンピンコロリ」の亡くなり方というのは、いわゆる突然死なので警察が介入します。亡くなる原因が判明するまで監察医が調べるのです。事件の可能性や伝染病の可能性もあるわけで、死因がわかるまでは家族も会うことができないのです。あとのことを考えると「ピンピンコロリ」という亡くなり方は実は大変なのです。 ○自分の大切な人をどのように送りたいか? 昨今の「終活」では”自分の最期”をどう考えるかといったことが話題になります。なぜか自分の事ばかりを考えようとします。しかし、葬儀は大抵ご遺族の希望が優先し、亡くなった方ご本人の望み通りにはいかない事もあるものです。 ご遺族が決めたことに葬儀社は逆らえません。 私は常々「自分の大切な人をどのように送りたいか」ということをもっと考えても良いんじゃないかと思っています。今日はこの後、このテーマで皆さんに話し合って頂こうと思います。 塩田さんのお話は、死後のご遺体の様子やエンゼルメイクの事などにも及びました。最後に塩田さんは「この文章から何かを感じ取ってくだされば・・・」と、東山魁夷氏のエッセー『風景との巡り合い』より“風景開眼”の中の冒頭の一章を朗読してくださいました。 以下はその文章中の一文です。 「私は生かされている。野の草と同じである。路傍の石と同じである。生かされているという宿命の中でせいいっぱい生きたいと思っている。せいいっぱい生きるなどということは難しいことだが、生かされているという認識によって、いくらか救われる」 東山魁夷「風景との巡り合い」より

寺ネット・サンガのイベント

「坊コン」

オフィス街でお坊さんとコン談!コン親!コンパ!急な参加も歓迎!定番人気の仏教入門イベントです。

「仏教ひとまわりツアー」

お坊さんたちと一緒に仏教ワクワク体験イベント!宗派宗教を超えて、次はいずこへひとまわり?

「その他の特別イベント」

番外編の特別イベントです。楽しんでいただけたかな?またの機会をお楽しみに!