寺ネット・サンガ 過去のイベント一覧

-

第2回寺町ウォーキング~樹木葬と永代供養墓めぐり(後編)

仏教ひとまわりツアー

2016-04-06

第2回寺町ウォーキングのこの日、4月2日(土)は「五重塔まつり」 重要文化財の五重塔が特別開帳される日で、奉安されている仏様の御前で御祈祷を受けることが出来ます。曇り空でしたが桜の花も満開となり花も見頃で大勢の参拝客でにぎわいました。 今回のウォーキングには、永代供養墓めぐりのなかに「五重塔まつり」の法要もスケジュールに組み込まれているので、間近でゆっくりと法要参拝することが出来ました。今年は楽しみにしていた散華がなくて大変残念でしたが、見事な桜を愛でながら法要を見ることができ、参加者の皆さんもとても満足そうです。

-

第2回寺町ウォーキング~樹木葬と永代供養墓めぐり(前編)

仏教ひとまわりツアー

2016-04-06

2016年4月2日(土)に日蓮宗東京都南部宗務所主催、寺ネット・サンガ協力の「歩いて終活 寺町ウォーキング第2回」が開催されました。日蓮宗のお坊さんと共に、様々なお寺を巡りながら終活について考えましょうというイベントです。 第2回目の今回は池上本門寺周辺を歩きます。この日の本門寺は丁度「五重塔まつり」の開催日。朝方降った雨も上がり、満開の桜が私たちを迎えてくれました。 第2回寺町ウォーキングの出発地点は日蓮聖人ご入滅の霊場、大坊本行寺(だいぼうほんぎょうじ)。鶴林殿にて開講式が行われ、今回も主催の日蓮宗東京都南部宗務所の石井隆康所長が導師となり、事故のないように祈願・回向をしてくださいました。参加者の皆さんと共にお題目をお唱えし、心も晴れ晴れと準備万端です。 ○プチ講演「だれがお墓を守るのか?」 今回の終活テーマは、「お骨とお墓『お骨の気持ちでお墓めぐり』」 南部宗務所のお坊さん達と一緒に、樹木葬や様々なコンセプトの永代供養墓をめぐって、お墓について歩きながら考えます。 今回はウォーキング前にまず、第一生命経済研究所の小谷みどり氏の講演「だれが墓を守るのか」を拝聴しました。高齢世帯の核家族化や配偶者や子供のいない高齢者が増えているといわれている昨今のお墓事情についてのお話です。 お墓を継承する人がいないことによる無縁墓の増加は、地方だけではなく都市部でも問題になっているようです。一方で、死者と生者の対話の場として、精神的な支えともなっている面もお墓にはあります。と小谷さんは説明くださいました。 確かにお墓参りに行くことでなんとなく安心感や先祖とのつながりを感じ、今の自分の存在を感謝の気持ちをもって前向きに生きていくことができる気がします。お墓は納骨という場だけでなく、遺された者の為にもあるのではないかと考えさせられました。将来、お墓の多様化で、今よりももっと選べるお墓の選択肢が増えていくのでしょう。

-

店で供養を探す人達~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2016-03-17

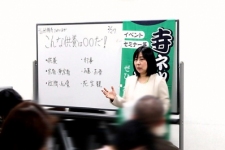

2016年3月14日(月)、寺ネット・サンガ主催の「坊コン」が開催されました。 「こんな供養は○○だ!第2弾」の今回は「供養迷子・店で供養を探す人たち」と題して、主に手元供養について語りあいました。 都内一の品揃えを誇る手元供養店の店長さんが「店で供養を探す人達」が手元供養に何を求めているのかを、現場での体験談を中心にお話くださいます。ご講義くださった樋口清美さんは、手元供養店の店長であり、一般社団法人 供養コンシェルジュ協会・理事も務めていらっしゃいます。果たして宗教を持たない人たちはどんな供養を求めているのでしょうか。 *供養コンシェルジ協会のHPはこちら ⇒ http://kuyou365.net/

-

「歩いて終活 寺町ウォーキング」(後編)

仏教ひとまわりツアー

2016-02-09

立会川緑道は、碑文谷池と溝水池を水源とする立会川の上を緑道としたもので、暗渠となってしまった川の跡をたどることが出来るようになっています。道路より一段高く整備されているので散歩道として最適な場所です。 今回のウォーキング中間地点である天台宗の円融寺(えんゆうじ)へ到着すると、参道には紅梅が咲き誇り爽やかな香りを漂わせていました。 “碑文谷の黒仁王“といわれる円融寺の金剛力士像は、東京都指定文化財。また、釈迦堂にいたっては都内最古の木造建築の釈迦堂で、国の重要文化財に指定されているものです。 円融寺では思わぬ幸運に。 普段は閉じている釈迦堂に入れていただき、釈迦如来をお参りしました。 もとは日蓮宗だったというお寺の由来や建築様式などの説明を受け、その後、休憩室で美しい竹林を眺めながらお茶を頂きました。こんな静かな時間が過ごせるなんて、都会の真ん中とは思えないほどです。 円融寺でのひと時の休憩の後は、碑文谷付近を通り“すずめのお宿緑地公園”へと向かいます。 碑文谷は目黒区でも古い歴史を持つ地域。筍が目黒名物だったころの名残の竹林がこの緑地公園内で見る事が出来ます。公園内にある古民家も見学し、懐かしい昔の囲炉裏や、薪、かまどなどを拝見しました。 次は最終目的地、都立大学駅近くにある立源寺へと向かいます。

-

「歩いて終活 寺町ウォーキング」(前編)

仏教ひとまわりツアー

2016-02-09

2016年2月6日(土)に日蓮宗東京都南部宗務所主催、寺ネット・サンガ協力という形で「歩いて終活 寺町ウォーキング」が開催されました。 終活やエンディングに取り組んできた寺ネット・サンガとして企画・集客に協力をしており、「仏教ひとまわりツアー」の番外編に位置付けています。 今回は日蓮宗のお坊さん達と一緒にウォーキングしながらお寺を巡り、最後にはお棺に入ってみましょうというもの。 お坊さんと一緒に歩くこともあまりできない体験ですが、更に入棺体験とは!一体どんなイベントになるでしょう。わくわくしながら集合場所の法連寺(ほうれんじ)へと向かいました。 法連寺での開会式では、主催の日蓮宗東京都南部宗務所の石井隆康所長が導師でおつとめをして、事故のないように祈願・回向をして頂きました。 その後、永寿院の吉田尚英住職によるオリエンテーション。 スケジュールとウォーキングの注意点などに加えて、終活の目指すところは臨終の瞬間ではなく、その先の仏の国であることを今日の体験の中で感じてほしいと、文字通りオリエンテーション(進路を示す)をしていただきました。 日蓮宗東京南部宗務所主催のイベントですが、寺ネットサンガからの参加者も多数ありました。「寺町ウォーキング」で、歩きながら日蓮宗のお坊さんに終活の相談に乗ってもらうのもいいですね。

-

キリスト教と供養~寺ネット・サンガ「坊コン」

坊コン

2016-02-07

2016年最初の坊コンが2月2日に開催されました。今回は仏教のお坊さんとキリスト教の牧師さん、神父さんが参加という前代未聞のサンガの会。 2014年にも、仏教ひとまわりツアーの番外編として目白の日本聖書神学校を訪問し、クリスマスのお話などを伺ったことがありましたが、今日はサンガの坊コンに日本基督教団の牧師さんが7名、信徒さん1名と東方正教会の神父さん1名が参加してくださいました。 超宗派ならぬ超宗教の「坊コン」は満席。お坊さんたちもいつにも増して真剣な面持ちです。 『供養とは』をテーマにしている坊コンですが、「供養」についてキリスト教徒の立場からお話して頂きます。お話くださったのは、新宿にある 日本基督(キリスト)教団 新宿コミュニティー教会牧師の中村吉基(なかむらよしき)さん。 【中村吉基さんのお話・キリスト教と『供養』】 「私達は『供養』という言葉は使わないのですが、『供養』という言葉を調べていくうちに、キリスト教ではこういうことに当たるのかなと思われることを、今日はお話しようと思っています」と中村牧師は優しい語り口で話し始めました。 ○聖徒の日(11月第一日曜日)、諸聖人の日の話 キリスト教では、死者は神の手に抱かれていると考えているので、亡くなった方が迷わず成仏するように「冥福を祈る」というような考え方はありません。その為「死者を憶える」とか「記念する」という言い方をします。特定の故人を記念する「記念会」と呼ぶ集会を開くのが仏教の法事にあたるかと思います。 キリスト教では古来から、葬儀後に死者を「記念する」事をいろいろな形で行ってきました。その中で殉教者や聖人を記念することが始められます。5世紀以降に聖人の日が1年を通してまとめられますが、同じ日に複数の聖人が重なることが出てきたことから、東方正教会では聖霊降臨日(ペンテコステ)の次の主日を「諸聖人の日」と定めます。西方教会(カトリック)では5月3日など変遷を経て、700年代に11月1日と定められました。因みにこの「諸聖人の日」前夜が「ハロウィーン」ですが、キリスト教の行事ではなく、ヨーロッパなどで異教的な風習だったものが世俗的な祭りになっていたものです。 西方教会(カトリック)では、諸聖人の日に「死者の為のミサ」が捧げられます。ミサの冒頭に唱える言葉が「永遠の安息を(Requiem aeternam)」という言葉から始まることから「レクイエム」と呼ばれています。 日本基督教団(プロテスタント)では、死者を一般記念する日として「聖徒の日(11月の第1日曜日)」に、各教会で特別な礼拝が捧げられます。日本の場合は家族の中で個人だけがクリスチャンであることも多く、その為聖徒の日に遺族を招いて礼拝を捧げたり、故人の写真を礼拝堂に並べたり、礼拝の中で故人の名前を読み上げたりといった様々な礼拝を捧げています。 また、春・秋のお彼岸に合わせて「追憶記念礼拝」を開くなど、日本の慣習に合わせて各教会の裁量で行事を行ったり、イースター(復活祭)には各教会の教会墓地や納骨堂などにおいて墓前礼拝を捧げたりしています。 ○プロテスタントでも「手元供養」 中村牧師は「手元供養」など、故人を記念できるようなものがここ数年多くなったように感じているのだそうです。 カトリックや東方正教会の家庭には家庭用祭壇があり、キリストやマリア像、聖人の像、イコンが飾られたりされますが、プロテスタントでは、像などは基本的に持たない、形に表さないシンプルな場合が多く、多くの家庭でも写真と聖書とが本棚やサイドボードのような所に置かれていることが見受けられます。しかし、最近はキリスト教のグッズを売る店などに「手元供養」の業者が制作した家庭祭壇が売られていたり、遺骨を入れられるペンダントや位牌までもがあるそうです。教会では個々の家庭の裁量に任せているそうですが、そういうものが売られる背景には、どこかで死者を記念したい、祈りたい、といった思いの現れ、ニーズのようなものがあるように思うとおっしゃっていました。 ○日本独特のキリスト教団のはなし 仏教も色々な宗派があるように、キリスト教にも様々な宗派があります。明治以降、日本で生まれたキリスト教(教団)は10以上あります。代表的なものは内村鑑三らの儒教的キリスト教などですが、これらに共通するのは「先祖供養」「神道の儀礼」などを取り入れているところだ、と上智大学のマーク・R・マリンズ先生は著書に書いているそう。日本独特のキリスト教が「土着運動」として発展したところが大変興味深い点です。 中村牧師はマリンズ先生の著作「メイド・イン・ジャパンのキリスト教」も参考にと紹介くださいました。 *参考図書:マーク・R・マリンズ著「メイド・イン・ジャパンのキリスト教」

-

心に残るあの供養~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2015-12-18

寺ネットサンガが主催する、宗派を超えて色々な宗派のお坊さんと気軽に話が出来る場「坊コン」が2015年12月15日に日本橋ウィズビジネスセンターにて開催されました。2015年の坊コンは「こんな供養は○○だ!」と題して全6回が行われましたが、今回はその総まとめです。 今日のお話は、寺ネットサンガの代表でもある大田区永寿院ご住職、吉田尚英さんです。「そもそも供養ってなんだろう」という基本に立ち返ってみようと始まった2015年の坊コン。この1年間を振り返って「こんな供養は○○だ!」のまとめと、吉田ご住職ご自身が今まで経験されてきた中で、特に心に残っている供養についてお話を伺いました。 ***************************************** 《「心に残るあの供養」東京都大田区日蓮宗永寿院住職 吉田尚英さん》 ○「供養とは何だろう」と若い方は思いがちだと思います。 年老いた親御さんを亡くした場合などはそれなりに受け入れられるのでしょうが、お子さんを亡くしたり、若い伴侶を亡くしたなどの逆縁の場合は、非常に深い悲しみで心に重荷を負うものです。 そういう方にとっては我々僧侶が行って手を合わせるだけでも、随分ホッとして安心してもらえる場面が多々あります。また、葬儀で初めて会う施主さんが私を見て「ああよかった住職が来てくれたらもう大丈夫だ」と安心して涙を流してくれた時などは、袈裟を着て頭を刈ってお勤めをしに行く僧侶としての立場が、安心感を与えたり、ご遺族を慰めることに繋がるのだと実感します。 最近は仏事全般が縮小傾向にあります。20年前は20~30名の規模が一般的だった行事規模は10名以下がほとんどになって来ているのだそうです。 高齢化で一般に長命になり、長生きすればするほど知りあいは先に亡くなったりすることから、身内だけの葬儀が多くなっていきます。その他、少子化の影響や葬儀社が家族葬を勧める傾向にあることも一因だと感じます。 短縮化、簡略化された葬儀では、僧侶は個室に案内されて出番まで待ち、お経をあげてほどなく帰途に就くというような場合もあるのだそう。そんな葬儀の簡略化により僧侶と遺族との関係性も希薄になりつつあります。大きな駐車場を併設した大きな斎場などでは、ノンアルコールビールが普通に出されるなど、お酒を酌み交わしながら故人を偲ぶ機会も少なくなっているそうです。そんな中でも僧侶は、出来るだけ自分から積極的に遺族の方とのコミュニケーションを取るように心がける必要があるでしょう。。 通夜や葬儀というのは世代交代の場でもあり、代替わりをする家庭の状況を知る大切な機会ですから、僧侶は積極的に話を聞いたり話をしたりということが大切なのではないかと思います。そしてそれが、亡くなった方の思いを繋ぐという意味でも大きな役目を果たすことになるのではないでしょうか。 死生観は、大切な方が亡くなった時に改めて感じるものです。 丁寧なご供養をすることによって、参列している方にも、亡き方にも伝わるのではないかと思いながらお題目を唱えています。

-

死生観~寺ネット・サンガ「坊コン」

坊コン

2015-11-13

寺ネットサンガが主催する、お坊さんと直接語り合える場「坊コン」が11月10日(火)日本橋にて開催されました。全6回で行われる坊コン「こんな供養は○○だ」の今回のテーマは『死生観』です。 本日お話くださるのは、江戸川区にある真言宗豊山派密蔵院の住職である名取芳彦(なとりほうげん)さん。名取さんと言えば、仏教のエッセー本を何冊も出版されているお坊さんです。東京小岩の下町生まれらしく、江戸っ子口調の語り口の法話はユーモアにあふれファンも多数。ご自坊ではご詠歌の会をはじめ、写経や読経、朗読会など様々な活動をされています。今日は「死生観」という難しいテーマの法話です。 ******************************************** 《真言宗 密蔵院住職 名取芳言さん「死生観」について》 「お釈迦様が出家した理由というのが「生・老・病・死」の「四苦」だと言われています。「苦」とは自分の都合通りにならないことで、その代表格が「生・老・病・死」。お釈迦様はそれを何とかしたいと思ったのでしょう。”「苦」を「苦」と思わなければいい”、つまり「自分の都合通りにしたいと思わなければ苦は減るじゃないか」というのが仏教の考え方となったのです」 江戸っ子口調の名取節で、競馬に勝つために俺も写経をしようかなと言った人に対して、「競馬に勝つために写経をするんじゃあないんだよ。競馬に負けても悔しくない心でいるために写経をするのさ」といった面白いエピソードに会場も大笑い。 「死後のこと」はお釈迦様もわからないと言っているというお話をされたのち、仏教以前の日本人の霊魂観念について曹洞宗の中野東禅先生の講義を参考にお話くださいました。 『死者は荒ぶる恐怖霊だが、時間をかけて浄化され(あるいは浄化し)草葉の陰や山の樹に住み、親しい祖先となって子孫を守り、さらに時間をかけて祖霊となって、時々山から戻ってくる』これらはフィリピンの漁労文化や北方の針葉樹林帯文化、華南の稲作文化などの複数の文化が混ざり合って出来上がった考え方なのだといいます。実は、私達がお葬式後に一般的に行っている百ヵ日忌や一周忌、三周忌などの追善供養は、道教や儒教の影響を受けながら日本独特の仏教になってきたものだそうです。東洋の果ての日本には、北からも南からも、さらには西の大陸からも色々な文化が流入して、私たちの死生観に影響を与えてきたのだとお話くださいました。 そのほか「三十三回忌」とは、故人が個性を失って祖霊の仲間入りをする時期。死者を供養するに当たり、霊に対して感謝型の供養と、霊の祟りを恐れ、恐怖霊を鎮める為に供養の二つがあること。名取さんご自身は、できれば「祟り型」よりは「祖霊感謝型」になって欲しいと思っていることなどを、わかりやすい例えと楽しい話術を交えてお話くださいました。 前半は「死生観」の「死」をメインに話をされ、後半は「生」についてのお話です。 名取さんはご自身が20代の頃、お母様が癌を患ったことをきっかけに「癌患者の会」に行ったそうです。そこで40代で癌になった若い僧侶の話を聞いたそうです。死を前に暗い顔をして沈み込んでいた彼が父親からの手紙を読んで勇気を取り戻します。その手紙には一言「生きてる間は、生きてるぞ」と書いてありました。今までの暗い顔を一変させて「生きている間は生きているんだ!」と笑顔になった若い僧侶のその言葉は、今も名取さんの心に響いているのだそうです。 そのほか、名取さんご自身のお父様が亡くなる直前まで書き残された、たくさんの言葉やを詩歌を素敵なエピソードと共に紹介くださいました。 名取さんご本人の体験や、ご身内の書を拝見しながら法話を伺っていると、お坊さんといえども、私達と同じ目線で「死」を見つめ、現在に生きる同志の一人なのだと実感しました。名取さんは一人の宗教者でありながらも、私達在家の方へ歩み寄ってくださっているのを感じたひとときでした。

-

仏教ひとまわりツアー 八王子の萌え寺?!「了法寺」

仏教ひとまわりツアー

2015-10-29

仏教ひとまわりツアー第7段は「深遠(ディープ)な寺めぐり ~甚だ深い仏の教え、そーっとのぞいてみませんか?」をテーマにした、ちょっとユニークなお寺めぐりツアー。その第2回が2015年10月24日(土)、西八王子にある日蓮宗の松栄山了法寺にて開催されました。 了法寺は「萌え寺」として全国にその名を知られているお寺です。可愛い美少女アニメのキャラクターを看板に採用したことから、ネット世界で口コミで広がり、今や日本国内だけでなく海外からも注目されています。 了法寺がなぜ「萌え寺」と呼ばれるようになったのかという疑問符を、頭いっぱいに抱えながら実際にお寺に行ってみると・・・例の萌え系キャラの看板が! その看板を横目に見ながら境内へ至る参道を歩きましたが、静かな落ち着いた佇まいの一見普通のお寺ではないですか。少し期待を裏切られた感に、こころもち残念に思いながらも・・・ご住職がもしかしたら?!などと想像を膨らませながら境内を入って行きました。 果たして!いやはや普通に袈裟を纏っておられるお坊様が、ニコニコと優しく出迎えてくださったのであります。

-

お骨のゆくえ~寺ネット・サンガ「坊コン」

坊コン

2015-09-30

お坊さんと直接語り合える場「坊コン」が9月25日(金)日本橋にて開催されました。 全6回で行われる坊コン・供養シリーズの今回のテーマは「お骨のゆくえ」です。 《大阪市 興徳寺(真言宗)青木隆興さんのお話》 「関西方面、大阪周辺の一事例として聞いてください。仏事というのは決まったマニュアルがあるわけではありませんので、そこはご承知おきください。 多少地域差もあるのですが、”納骨”ということで言いますと、関西方面では骨壺からお骨を取り出して、さらしの袋に入れ替えてそれをお墓に入れるのが一般的です。骨壺は入れません。さらしの袋と骨が溶けて土に帰りやすいからというのがその理由です」と青木さん。 関東では大きめの骨壺の中にすべてのお骨を納めますが、関西では大体のお骨を小さめの骨壺に入れたら、残ったお骨は火葬場の骨塚に納めます。京都と大阪でも骨壺の大きさに違いがあるそうなので一概に関西地方全般とは言えないそうですが、関東と関西でそんなに違いがあると聞いてとてもビックリしました。 大阪の「一心寺」は、納骨されたお骨を使って阿弥陀如来を作っている浄土宗のお寺です。10年に一度、集めた十何万体ものお骨で一つの仏様を造っているそうです。 一心寺は納骨料が安価な点も人気の理由だそうですが、納めるお骨が大きいほど費用も高くなるといったシステム。お値段によってお骨の扱いが違うなどのクレームも耳にするそうです。一心寺のお話を伺って、関東と関西のお骨へ対する意識の違いを感じた参加者は多かったのではないでしょうか。 色々な納骨の方法がある昨今ですが、青木さんは『仏事というのは誰に向いてしているか?』が問われるといいます。「自分の都合ばかりでなく、亡くなった方にどうなって欲しいか?と思うと必然的に答えが出てくるのではないでしょうか」とおっしゃっていました。

-

仏教ひとまわりツアー 港区「明王院」護摩祈祷

仏教ひとまわりツアー

2015-08-31

寺ネットサンガ主催の人気企画「仏教ひとまわりツアー」も第7段を迎えました。第7段は「深遠(ディープ)な寺めぐり ~甚だ深い仏の教え、そーっとのぞいてみませんか?」と題して、色々な体験を盛り込んだ、ちょっと深めなお寺めぐりツアーです。その第1回が2015年8月29日(土)、港区三田の真言宗のお寺、五大山明王院不動寺にて開催されました。 真言宗と言えば、厳しい護摩修行を思い浮かべる方も多いかと思いますが、なかなか他宗派の方にとっては縁遠い存在の護摩祈祷。それを目の前でお参りできる貴重な機会が今回のツアーの目的です。ただでさえ暑い夏なのに~さらに火を焚いてご祈祷?!はい!今回のツアーテーマは「ホットな夏にお護摩の炎で厄払い」なのです。残暑に炎の暑さも加わって厄払いも効果が増しそうな気配。 さて、お護摩の祈祷法要を行ってくださるのは真言宗豊山派の明王院の市橋杲潤(いちはしごうじゅん)師。 実は、三田界隈はお寺が沢山ある場所の一つ。お寺が並ぶ一角に明王院はありました。古くは江戸時代に八丁堀にあった大師様とお不動様を当地に移したそうで、「厄除け大師」として江戸の昔から大切に守られてきたのだといいます。他にも本堂には、当時氾濫した川の竜を退治したという伝説と共に、竜頭の骨とされるものがお祀りされ信仰の対象とされてきたのだそうで、文化文政よりも古い時代のものらしいとのことでした。

-

「坊コン」「こんな供養は○○だ!」

坊コン

2015-07-27

お坊さんと直接語り合える場た寺ネット・サンガ「坊コン」が7月23日(木)築地本願寺の聞法ホールにて開催されました。 東京都内では7月のお盆が終わったばかり。いよいよ来月からは月遅れのお盆になるということで、テーマは「供養にまつわる行事、お盆について」です。 今回は浄土真宗、日蓮宗、浄土宗、真言宗の各宗派のお坊さん5名が参加されました。同じ仏教でも各宗派によってお盆に対する考え方や供養の仕方も違いがあるそうです。聴講者はもちろんですが、参加された僧侶の皆さんも他宗派のお盆のお話に興味津々で聞き入っていらっしゃいました。 本日のプチ法話は、八王子市延立寺住職(浄土真宗本願寺派)松本智量さん。供養の一大行事「お盆」にスポットを当てたお話です。 《松本智量(まつもとちりょう)さんのプチ法話のあらまし》 皆さんが今日きてくださった、この築地本願寺は浄土真宗本願寺派のお寺です。浄土真宗はお盆に対する考え方が独特です。実は浄土真宗では「浄土」は「あの世」ではないと考えます。「浄土」とは私たちのこの世界を丸ごと包んでいくださっている世界なのです。ですから、「浄土」はこの世と一緒にあるものですので、「浄土に行った」ということは「私達と四六時中一緒にいる」ということなんです。なので、3日間だけこの世に帰ってくるということもありません。浄土真宗では「お盆」は我が身を振り返る機会と捉えます。 「お盆」の正式な名称は「盂蘭盆(うらぼん)」といいます。単に漢字をあてはめたものです。語源は2説あり、イランの言葉で「死者」を意味する「ウルヴァン」という言葉から来たという説。もう一つは、サンスクリット語で「ウランバナ」(=”逆さに吊るされたような苦しみ”という意味)から来たという説です。このウランバナは「仏説盂蘭盆教」というお経が元になった目連尊者の母の話が有名ですが、日本では、この「ウランバナ」説が有力なようです。 ************************************* ○目連尊者のはなし 目連尊者が神通力で亡き母を探すと、餓鬼道で苦しむ母を見つけます。ご馳走が沢山あるが、手を伸ばした途端にそれらが炎となって消え失せる、それが永遠に続くのが餓鬼の世界。それを見た目連は何とかしたいとお釈迦様に訴えます。すると「お前の母はお前が可愛いばかりに、周りを押しのけてお前を育てたのではなかったか」と言われてしまいます。そして、母を助けたいなら、安居の最後の日(7月15日あたりのこと)に、修行を終えた僧たちに三宝の教えに従って施しをするようにと言われます。目連は言われた通りに僧たちへ食事を施し供養しました。その甲斐あって母は救われ無事に往生できたということです。 ************************************** 松本住職は「この話の中で「ウランバナ」=逆さに吊るされた苦しみ を味わっているのは誰でしょう?」と質問されました。 「お母さん?いいえ、お母さんではありません。実は、苦しんでいるのは目連自身なのです。逆さに吊るされた苦しみとは、逆さに吊るされた自分の状況を考えず、今の自分の苦しみは人のせいだと苦しみの原因を他に求めます。物事を逆さに見ているから苦しいんじゃないのか。というお釈迦様のお諭しによって、目連はそんな自分に気づいたのではないでしょうか。 物事を逆さに見て、敵を作って、あるいは苦しみを他に求めて人のせいにする。そういうあなたではないですか?ということを気づかせてくれるのが、お盆の行事の本来の意味であり、お釈迦様が言いたかったことは「多くの人に施し、供養をしなさい」ということなのです。これはお盆の時期に関わらずなのですが・・・」 あまりに身近な存在の「お盆」ですが、夏休み、帰郷する時期という意識の方も多いと思います。今回の松本住職のお話を伺って、改めて「お盆」の本来の意味を知り、果たして私は自分の苦しみを人のせいにしていないか?と考える機会となりました。今の自分があるのはご先祖様のお蔭、と感謝をして今年のお盆を過ごしてみたいと思いました。

-

仏教ひとまわりツアー「まちのお寺の学校めぐり」高應寺

坊コン

2015-06-14

2015年6月10日(水)、「仏教ひとまわりツアー」第6段第3回が開催されました。寺ネット・サンガ&まちのお寺の学校のコラボ企画です。「まちのお寺の学校」では「まちのみんなが自由に学び、集う場所」としてお寺を開放し、各種講座を開講しています。 今回「仏教ひとまわりツアー」で訪れた「まちのお寺の学校」は、埼玉県三郷市にある「高應寺」。400年程の歴史のある高應寺は学問寺として三郷の人々に慕われてきたお寺です。若いママさん住職の酒井菜法さんが笑顔で迎えてくださいました。4月に剃髪をされたばかりとのことで大きな瞳がキラキラと輝く可愛らしいお坊さんです。 【瞑想&ホタルの夕べ】と題した今回の仏教ひとまわりツアー。高應寺境内には小さな池があり、鯉も泳いでいます。風が木の葉を揺らす音と共に、水のせせらぎがサラサラと耳障りよく響き、ホッと心が癒されます。まずは、酒井菜法住職のご挨拶がありました。会社員のご主人と結婚して3人のお子さんを持つ酒井住職は、仏教学者でもあるお父様の前住職から後を引き継いだばかり。日蓮宗では女性の剃髪は義務ではないのですが、住職就任という節目を迎えるにあたって、剃髪をすることに決めたていたのだそう。3人の子育てに奮闘するママとして、また、女性僧侶としての想いを語ってくださいました。

-

寺ネット・サンガ「坊コン」「こんな供養は○○だ!」

坊コン

2015-05-25

お坊さんと直接語り合える場「坊コン」。 『こんな供養は〇〇だ!』をテーマに、全6回行われる坊コンシリーズの第3回目が、5月21日に行われました。今回のテーマは「クヨクヨしない供養 仏壇と位牌について考えよう」です。 プチ法話は横須賀市 独園寺副住職(臨済宗建長寺派)藤尾聡允(ふじおそういん)住職。「心」に焦点を当てて『供養』についてお話をしてくださいました。大きな紙に手書きで説明のための資料を作ってきてくださった藤尾さんは優しい笑顔の禅宗(臨済宗建長寺派)のお坊さんです。海外在住13年の元銀行マンという異色の経歴の藤尾さん。お寺では得意の英語を活かした外国人向けの座禅会が人気です。 《藤尾聡允(ふじおそういん)さんのプチ法話のあらまし》 「皆さんのご先祖様はいったい何人くらいいると思いますか?」藤尾さんが手に持った絵本には、何人もの人が集まっている様子が描かれていました。 「ちょっと遡っただけでも多くのご先祖様がいて、さらに何千年もさかのぼると数えきれないほどのご先祖様がいらっしゃるのです。どの方もそれぞれの時代を生き抜いた方です。これらのご先祖様が今いるところ、それが天国、浄土や極楽などと呼ばれる所なのです。そして、それらの場所に魂をお送りすることが仏教などの宗教の葬儀の作法です」と『宗教葬』書かれた文字を指しながらお話くださいました。 ○宗教葬・無宗教葬 「『宗教葬』はそれぞれの宗教を拠り所として行われるものです。”自然葬”などは宗教とは違うと思われがちですが、実は宗教に近いもの。なぜなら宗となる教えが宗教の本質であり、人を安心させるものは宗教という範疇に入るからです」 ”直葬”でも、家や炉の前でお経をあげてから火葬する場合は「宗教葬」の簡素化したものと捉えられるのだそう。この場合「魂は空(くう)になる」という理念があるので、どちらかというと宗教の範疇に入るのではないかと藤尾さんはおっしゃいます。 「一方で『無宗教葬』というものがあります。”千の風になる”、”音楽葬”などがそれにあたります。無宗教ではあっても、自分なりの信条や哲学に基づいて弔います」 ところが最近、供養せずに直接散骨したり納骨してしまうなど、何の理念もなく「直送」される方が、後々スピリチュアルクライシスに陥るケースが増えているのだと、藤尾さんは説明くださいました。供養しなかったことに対する後悔から、お寺を頼って駆け込んで来たり、親族とトラブルになって葬儀社に相談したりといったことも。藤尾さんのお寺でも去年は8件もあったのだそうです。 ○命の教え 「生きていれば一生に一度や二度「死にたい」と思うほどの辛い事があるものです。でも、そんな時に心を立て直す核となってくるのは、身近に自分を愛してくれた人との想い出です。特に、子どもにはそういった体験が大切です」と藤尾さんはいいます。 「優しいおばあちゃんの死を目の当りにしたら子どもを悲しませてしまうと、お葬式に連れてこない親もいるそうです。でも、最初は「死」を怖いと思うかもしれないけれど、死をもって「命」を教えてくれるおばあちゃんのメッセージを、子どもに体験させてほしいのです。そういった悲しみの体験から、亡くなっても見守ってくれる存在があるのだということを実感することが出来るのですから。オレオレ詐欺等をする犯人たちの生い立ちを調べてみると、ほぼ100%葬儀体験がないのだそうです。あるいは墓参りの経験もないのだといいます」 そのことを藤尾さんは警察の勉強会で知りました。「人の死を経験していれば、お年寄りを騙すことなど考えないでしょう。子どもは親の背中を見て育ちます。お墓にお参りに行く、供養をする、ということをもっと大切に考えて欲しいと思います」とおっしゃっていました。 「誰でもみんな思いやりの種を持っています。でも、涙を流さなければ思いやりの種からは芽が出ませんし、花も開きません。親が自分の親を敬う姿や、親の死に涙を流している姿を子どもに見せることで、その子どもにも親を敬う気持ちが育まれるのではないでしょうか。 ”命の教え”という観点からも、是非何らかの供養は継続的に行って欲しいですし、お墓があるなら、子どもにもお墓参りを体験をさせてあげて欲しいと思います」と藤尾さんは結びました。

-

4/15 仏教ひとまわりツアー「死の体験旅行」の報告

仏教ひとまわりツアー

2015-04-18

自分の「死」を疑似体験しながら、 普段は考えない自分の心を見つめる企画「死の体験旅行」が、定員20名、一人の遅刻もなく集合し開催されました。 今回は体は動かず、心とイメージで行うツアーです。 会場は西新宿のビル街にあります浄土真宗本願寺派淨音寺。 お寺に見えない外観ですが、室内はヒノキの香りが広がる温かみのある空間です。 「死の体験旅行」というと中には最近はやりの「入棺体験」のようなものと勘違いされていたかたもいたようで、さぞ驚かれたと思います。 ファシリテーターの浦上さんの落ち着いた通る声が皆の心と脳に深くしみて行き 途中で色々な感情が湧き上がったかたも多かったと思います。 内容は、今後別の場所で受ける方もいらっしゃるので、ここでは詳しく書くことはしませんが、寺ネット・サンガで取り上げるにしては、かなり深い企画ではありました。 最後に淨音寺の高山住職から、 今日の結果は「今」の結果であり変わっていくこともあるというお話をいただき、 人の想い、ということを改めて考えました。 このプログラムは、なごみ庵の庵主 浦上哲也さんが講師として開催しているワークショップです。 今回逃したかたは、こちらからどうそ。 http://www.machitera.net/project/spirit_body/death/

-

仏教ひとまわりツアー「まちのお寺の学校めぐり」妙勝寺

坊コン

2015-03-02

2015年2月27日(金)、「仏教ひとまわりツアー」第6段第1回が開催されました。寺ネット・サンガ & まちのお寺の学校のコラボ企画です。「まちのお寺の学校」では、「まちのみんなが自由に学び、集う場所」としてお寺を開放し、各種講座を開講しています。 今回「仏教ひとまわりツアー」で訪れた「まちのお寺の学校」は、東京都江戸川区にある「妙勝寺」。 徳治2年(1307)に開山し、700年余の歴史を持つ妙勝寺は区内でも歴史ある古刹として知られています。古川親水公園にほど近い、約4,000坪と大きなお寺です。 境内は自然豊かな美しい景観で、散歩に訪れる地域の方々も多いそうです。広い境内には梅もちらほらと咲いていました。 ツアーの最初に、妙勝寺住職の高松孝行さんからご挨拶がありました。 高松住職は「まちのお寺の学校」をはじめ、地域や社会に開かれたお寺を目指し、精力的に活動なさっているお坊さんです。 セミナーやイベントの会場など、人の集う場所としてもお寺を開放しています。 テキパキとしたお人柄で、「今日は時間も迫っておりますので、さっそくお札作りを始めましょう」と、ワークショップが始まりました。

-

寺ネット・サンガ「坊コン」「こんな供養は○○だ!」

坊コン

2015-03-07

2015年3月3日(火)、寺ネット・サンガ主催の「坊コン」が開催されました。 今回のテーマは「宗教・無宗教」 神奈川県平塚市の浄信寺(浄土宗)のご住職、吉田健一さんによるプチ法話、供養コンシェルジュの佐藤清美さんのお話です。 今回は「宗教・無宗教」というテーマでお話頂きました。大学を卒業してすぐに葬儀社に就職した経験を持つ吉田健一さんならではのお話もあり、楽しい語り口に笑いも飛び出す和やかな雰囲気の法話となりました。 《浄信寺住職(浄土宗) 吉田健一さんによるプチ法話のあらまし》 日本人の多くはお正月には初詣に行き、お彼岸やお盆にはご先祖様が帰ってきて、クリスマスもしますが、それらは西洋の「宗教」を持つ人々にとっては理解しがたい事です。でもそういう日本独特の信仰形態は「宗教」という言葉では括りきれません。私はそれをポジティブに「非宗教」「超宗教」ととらえています。という吉田さん。 ご遺体の前で自然に手を合わせる行為にはどのような意味があるのかというお話が続きます。 「供養とはなんでしょうか?岩波仏教辞典には『尊厳をもって、ねんごろにもてなすこと』と書かれています。手を合わせ祈る行為は、目の前にいる『その人』の後ろにある人生や『その人』の死を悼む家族などを想うことで、死者の尊厳を恢復する作業だという風に思うのです。東日本大震災や御嶽山噴火などで亡くなったご遺体へ自然と手を合わせる救助の方々の姿がありました。自然界の前で人は儚い存在であり、亡骸は時には損傷が激しかったり、泥まみれになってしまっていたりと「人としての尊厳」は著しく失われていることもあります。しかし、無慈悲にも木の葉のように散らされてしまった「人としての尊厳」を恢復させる事が出来るのもまた、人間なのです」 吉田さんが葬儀社で働いていた時に「ご遺体が怖くないのですか?」と言う質問をよくされたのだそうです。そんな話から死への恐怖についてお話が続きます。 「死体が怖いと感じるのは、意味を失ったものに対する漠然とした恐怖なのではないか。 一方で、ご遺体はそのご遺族にとっては『恐怖』ではなく『混乱』ではないか。 誰とも代替が出来ないかけがえのない存在である愛する人を亡くした悲しみは、心の半分を削がれてしまったような喪失感をもたらします。そのような人にとって『(社会的な基準)死んでいるけど(宗教的な基準)死んでいない』という状態を受け入れることはとても大切なことだ。これは一見矛盾だけれど同居可能であり、そこに宗教者が加わることの意味があるのではないか」と。 吉田さんはよく葬儀の場で「お葬式はお別れ会ではないのです。これからまた新しく故人様とのご縁を結び直していくのです」と話をするのだそうです。 「物語を共有する人がいなくなった悲しみを抱えながら生き続ける人に大切なのは、死者との関係性を新たに再構築していくことであり、そのための変換作業が『お葬式』なのだ。 また、葬送儀礼によっても割り切れない後悔を背負ってしまう人もいて、死別後の後悔が今の自分を苦しめることもあります。 お墓へお参りに行ったり、仏前で手を合わせることで、少しでも気持ちが和らぐのであれば、そういった気持ちを表現する場があることや、表現する方法があることは大切だと思うのです」 最後に、「そんな此岸と彼岸を繋ぐツールとしての供養を、『尊厳をもって、ねんごろにもてなすこと』という思いを込めて行ってゆくことで、故人がいつでも生者を見守る、まさに『仏』のような存在になっていく。そして、それは未来の私の姿でもあるのです。つまり、供養をする姿を通して、私もこの世を旅立った後は彼らにとって見守り続ける存在となるのだということを伝えることにもなります。それが日本人の死生観なのではないでしょうか」と結びました。

-

寺ネット・サンガ「坊コン」「こんな供養は○○だ!」

坊コン

2015-01-17

2015年1月15日(木)、寺ネット・サンガ主催の「坊コン」が開催されました。 今回は「供養とは何だろう」ということについて語り合いました。 本日のプチ法話は、大田区永寿院ご住職、日蓮宗の吉田尚英さんのお話です。 仏・法・僧の三宝に対する供養や故人への追善供養があるというお話から始まりました。 仏・法・僧をオーケストラに例えると、教えを説いた「仏」は作曲者・いのちの真理ともいうべき「法」は楽曲・正しい教えに導く「僧」は指揮者にあたるのではないか。この三つが揃ってこそ、本物のいのちの調べが奏でられるのだろうということです。 故人に供養をするときに「心さえこもっていればお坊さんは呼ばなくてもいいのでは?」「形だけの供養は要らない」という声を耳にします。 どんなに演奏者が心を込めて演奏しようとしても、「作曲者・楽曲・指揮者」がよくなければ心に響く演奏はできません。 供養も同じことで、本物の「仏・法・僧」が揃ってこそ本当の供養ができる。 ご遺族の大事な想いを故人に届けられる本物の僧侶になりたいと語ってくれました。 ○供養は双方向 供養の現場で、吉田さんは特に感じることがあるそうです。 それは「供養は一方通行ではなく、向こう側からも返してくれる」ということです。 吉田さんのお寺「永寿院」では、約十年にわたって、江戸時代の大名家のお墓「万両塚」、古墳や弥生時代の遺跡などの発掘調査と整備を行なってきました。 その過程でその都度、心を込めて供養をしていると、数百年・数千年前の方々と気持ちがつながっていくような気がすると言います。 お参りする側の供養の想いを届けると返ってくる、ということを実感としているそうです。 「これだけは供えてほしい」「手を合わせてくれるだけでいい」など、自分の死後、遺された人がお参りしやすいように、生きているうちにコミュニケーションしておくことも双方向の供養のためには大切ですね、とお話がありました。

-

寺ネット・サンガ「坊コン」「こんな供養は○○だ!」

坊コン

2014-12-13

2014年12月10日(水)、寺ネット・サンガ主催の「坊コン」が開催されました。今回は新しいテーマ「『こんな供養は〇〇だ!』クヨクヨしない供養」についてです。 ○供養コンシェルジェが語る「供養の悩み」 長年、供養の現場に携わってきた「供養コンシェルジェ」の佐藤清美さん。供養コンシェルジェとして、時にはお坊さんと協力しながら、相談する方が「これでいいんだ」と納得する方法を提案してきました。 供養に関して、「誰に聞けばよいのかわからない」と悩む人が増えているそうです。実際に一般の方々から寄せられた相談から、供養に関する悩みや問題点について語ってもらいました。 ・供養 ・宗教・無宗教 ・位牌・仏壇 ・行事 ・お墓 ・死生観 嫁いだ先の宗教・宗派が違うなど、家庭事情による悩みが多いそうです。宗教や宗派が違う場合、お墓やお仏壇をどうしたら良いか困ってしまう方がいます。 お盆をどう過ごしたらわからず、「お盆はやらなくてはならないのか」といった相談も寄せられるそうです。 お骨の供養に関して、散骨や手元供養など、多様化している供養の方法にも悩むケースもあります。本人の希望であっても、家族や親族が納得しない場合もあり、亡くなってから双方の希望を一致させるのは大変です。 お位牌が二つになると「魂が割れてしまうのでは?」、あるいは「また一緒になれますか?」など、死生観に関する相談も寄せられるそうです。

-

仏教ひとまわりツアー 各宗派本山めぐり「總持寺」

仏教ひとまわりツアー

2014-11-05

2014年11月1日(土)、寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー」が開催されました。「修行僧の毎日」に焦点をあてた全4回ツアー「各宗派本山めぐり」も、いよいよ最終回となりました。今回は横浜市鶴見区にある曹洞宗大本山總持寺です。 はじめに總持寺の本山布教教化部の蔵重宏昭老師から、お寺のご縁起や曹洞宗について、修行の要である「坐禅」についてのお話を伺いました。 修行僧(雲水)の毎日は、坐禅に始まり、坐禅に終わります。日々のスケジュールは「清規(しんぎ)」と呼ばれ、新米のお坊さんも、えらいお坊さんも同じ日程で生活しているそうです。 ※修行僧のスケジュールについては、前回の「坊コン」にて正山寺ご住職、前田宥全さんの「禅の生活」でお話を伺っています→http://www.eijuin.jp/News/view/9/508 ○調身・調息・調心(ちょうしん・ちょうそく・ちょうしん)ー生活をととのえるー 「調身・調息・調心」=身をととのえ、呼吸をととのえ、心をととのえることの大切さについてお話がありました。 人間の身でありながら仏であり続けられたお方、お釈迦さまは坐禅によってお悟りを開かれました。曹洞宗では「私たちも及ばずながらお釈迦さまの真似していきましょう」という心で、坐禅の修行を大切にしているそうです。 世の中は「縁起」しており、お互いがお互いにかかわりあって調和しています。ところが私たちの心の中には「無明(むみょう)」と呼ばれる根本的な煩悩があり、油断するとわがまま心が出てきます。「私が、私が」という心を抑えて、調和する生活を送るために、日常生活をととのえることは大切なことです。 日々の繰り返しの中で、人は怠け心が出てきます。お互いに注意し合い、励まし合って、生活をととのえる中心となるのが坐禅です。 ○基本姿勢は「精進(しょうじん)」=精にして雑ならず、進んで退かず 「精進」=精にして雑ならず、進んで退かずとは、「積極的な気持ちで、ひとつひとつのことを丁寧にやっていくこと」です。作法が細かく決まっているのは、ひとつひとつのことを丁寧に行なう「精進」の心を大切にしているからだそうです。 また、「喫茶喫飯(きっさきっぱん)」という言葉についてもお話がありました。「喫茶喫飯」の言葉には、食事の時は食事のことだけをする、というシンプルな教えが含まれています。日々、その時その時のことをきちんと丁寧にやっていくことで、いざという時に行動に移すことができます。丁寧に物事をこなすことで、人に対しても、きめこまやかな対応ができるようになります。 「丁寧に、その時その時をきちっとやっていくことが、本物の思いやり(=慈悲)につながるのではないでしょうか」と、お坊さんからのお話がありました。

寺ネット・サンガのイベント

「坊コン」

オフィス街でお坊さんとコン談!コン親!コンパ!急な参加も歓迎!定番人気の仏教入門イベントです。

「仏教ひとまわりツアー」

お坊さんたちと一緒に仏教ワクワク体験イベント!宗派宗教を超えて、次はいずこへひとまわり?

「その他の特別イベント」

番外編の特別イベントです。楽しんでいただけたかな?またの機会をお楽しみに!