寺ネット・サンガ 過去のイベント一覧

-

お寺と100年後の未来

その他

2021-03-28

アーユス仏教国際協力ネットワーク主催、寺ネット・サンガ共催のオンライン・セミナー『お寺と100年後の未来―第2回 お寺で考える遠くの森と近くの山』が、2021年3月27日に開催されました。 はじめに特定非営利活動法人「FoE Japan」の森林保全と生物多様性担当 三柴淳一氏から気候変動と世界各地の森林減少や日本の森林の現状についてお話しいただきました。 次に青梅にて林業を営む中島大輔氏より、多摩地区の林業の現状や森林環境を守りながら木を育てる必要性、自然環境教育などのお話をいただきました。 三番目に寺ネット・サンガの吉田尚英代表が、多摩産材の杉塔婆の普及活動について話をしました。近くの山の木を使うことで東京周辺の林業とその周辺の産業を応援しようという活動の報告です。 その後、オンラインの参加者の質問に答えたり、登壇者3名で意見交換をしたりして、林業をめぐる様々な課題が見えてきました。

-

寺ネットサンガ~永寿院ミニツアー

坊コン

2020-09-18

コロナ禍の中の現在、すっかり世の中の様相が一変してしまったような状況ですが、 やっと東京都での感染者数も落ち着きを見せはじめてきているようです。 これまでは三密を避けるべく、集会の制限を余儀なくされていた為、寺ネットサンガでも活動を自粛せざるを得ませんでした。そんな中でも、6月には会員限定のオンライン坊コンも2回ほど行い、実際には会えないけれど、お互いの無事を確かめあい、リモートではありましたが久しぶりの再会に話に花を咲かせることが出来ました。皆さんそれぞれのコロナによる生活の影響の話に一喜一憂したり、感染者への偏見の話や感染の恐怖、東京都から出ることが出来ないため、高齢の肉親に会えないことの不安にも話が及びました。 9月に入り、都内の感染者数も減少傾向となり、イベント人数規制なども緩和されつつあったため、実験的に都内在住者7~8名ほどでのミニツアーを敢行することになりました。 今回は寺ネットサンガ代表の吉田尚英さんのご寺である池上の永寿院にての開催です。 法話会では、密を避けるため、お堂内でも十分すぎるほどのソーシャルディスタンスを取って椅子を配置していただきました。 吉田さんも参加者の会員も、マスク着用でしっかりと手指の消毒を施し、お互いに少し緊張気味。それでも、半年ぶりに実際に会えたこともあり、皆さん笑顔でお互いの無事を報告しあっていました。

-

法然という人がいた~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2020-02-12

令和二年2月6日(水)寺ネット・サンガ「坊コン」が日本橋のルノワール貸会議室で行われました。宗祖シリーズ第5回は「法然という人がいた」をテーマに浄土宗の吉田健一さんのお話です。 【鎌倉仏教のトップバッター・法然さん】 法然上人の話は「平家物語」の後半に出てくることでも知られています。 平清盛の五男の平秀衡が南都を焼き尽くします。その際、奈良の大仏を焼き落としてしまいます。後に政権が変わると、そのことで秀衡が重罪人として捕らわれてしまうのです。鎌倉(処刑される)に行く前に、願いを一つ叶えようと言われた際「法然に会いたい」と願い、法然と会う場面が出てきます。法然上人に「お念仏をお唱えすれば、誰でも必ず往生できる」と言われ、秀衡は覚悟を決めて鎌倉に処刑されに行くことになるのでした。 また、平敦盛の場面でも法然上人が出てきます。関東の荒武者である熊谷直実が、敦盛の首を斬ることになるシーン。紅顔の美少年と誉れ高い敦盛が、自分の息子とさして変わらぬ14~5歳頃なのを見て、殺すことを躊躇します。しかし、殺さないわけにもいかず首を取るわけですが、そのことを後悔に思い悩みながら、出家するために法然を訪ねます。腕の一本足の一本を落としてから来いと言われるのをも覚悟していたけれども、「お念仏を称えれば大丈夫」と言われ、その言葉に感銘を受けハラハラと涙を流したといわれています。 ここまでの話で「法然さんって“お念仏を称えなさい”としか言っていないじゃあないか」と言われそうですが、そうなんです。法然上人は「ただ一心にお念仏を称えなさい」としか勧めていないのです。究極、“お念仏を称える”ことにいきつくわけなのです。 ですから、法然上人の教えというのは、色々な人に、身分関係なく広まっていきます。 法然さんは円満で穏やかな方。そして「智慧第一の法然房」と言われるように知識の豊富な方です。その人がただただ大丈夫という。そのことに救われるというのが、私にはなんとなくわかるんです。理屈を並べてどうこうというよりも、切羽詰まった人が何を求めているか?ということに対して「大丈夫だよ」と言われたら安心する。 そんなことから宗教者としての懐の深さを感じています。 法然上人が鎌倉仏教の中でどんな位置付けにあるのかというと、平安末期から鎌倉にかけて活躍された方ですが、鎌倉仏教においては一番最初のトップバッターであるわけです。 元々比叡山で修行をされた方ではありますけれども、その中で「自分の救われる道は?」ということで、最終的にはお念仏にたどり着く。ただ、お念仏というのは別に法然上人のオリジナルなものではないんですね。あくまでも、インド、もっと言えば中国で栄えた浄土教を、日本において純化させ広めたわけです。それまではいろんな行をやることが良いこととされていたのを、法然上人が、「極楽浄土に往生するには南無阿弥陀仏と口で称えるお念仏が一番なんだよ”」ということをきわめて言った方なんです。法然上人自身がそのことに救われたわけですから・・・。 ただ、旧来の仏教を信仰している方々からすると、それは異端だということになったわけです。法然上人はもちろん革命を起こそうとか、他宗派を攻撃しようとか何とかということではなく、自分が救われる道はこうであるという中でそれを突き詰めていったところ、周りとの軋轢が生まれたんでしょうね。 南都の奈良仏教、あるいは比叡山でもそうですけれど、お釈迦様や薬師如来といったほかの仏様をないがしろにしているのではないかと批判されてしまう。あるいは、当時、鎌倉時代ごろは神仏習合が成立している時代でしたから、神様に関しても、否定したわけではないのに、ないがしろにしていると攻撃を受けてしまう。軋轢をうむことが法然上人の本意ではないのですから、上人は弟子たちに、他宗派を否定したりするなと、ずっと戒めてはいるんですね。 もともと、お念仏自体は以前からありました。浄土教は中国でも栄えたのです。それが中国から日本に来て、特に平安時代には日本でも浄土教が非常に栄えました。源信の「往生要集」もそうですし、宇治平等院なども極楽を模ったとも言われていますが、色々な人達が極楽を目指し、阿弥陀様をお迎えしようとする信仰がありました。当然「南無阿弥陀仏」という口称念仏も既にあったわけです。また、そのお念仏のやり方も、口で称えるのではなく、観想念仏など方法も色々とあったのです。もちろん法然上人もそういった他のお念仏のやり方にも触れています。元々、天台宗の比叡山で修行をされているわけですから。

-

道元という人がいた ~寺ネット・サンガ 坊コン~

坊コン

2019-12-17

令和元年12月11日(水)、寺ネット・サンガ「坊コン」が日本橋のルノワール貸会議室で行われました。 宗祖シリーズ第4回は「道元という人がいた」をテーマに曹洞宗の前田宥全さんのお話です。 【比叡山での疑滞】 道元は正治2年(1200年)京都に生まれ、8歳の時に亡くした母の遺言の影響もあり出家得道しました。 当時の仏教界は、能力や教学などによって重要な役が決まるのではなく、世俗の権力が大きな影響を与えていたことに道元は葛藤を覚えました。 また、「本覚」思想(本来覚っている)を盾に修行不要論を唱えていた人々、もしくは実際に修行をしていない人々、さらには造悪無礙の振舞いをしていた人々への疑念も相まって、重要な教義である「本来本法性 天然自性身」(我々は本より法の性を持ち、生まれながらに自性の身である)について、「元々、法身であり、法性であるというならば、何故、諸仏は更に志を発し、修行をしたのであろうか」と道元は大いに疑問を抱きました。 これらの疑滞に対する明確な答えを得るために、道元は宋に渡ることになりました。 【阿育王山の老典座と出会い】 宋に渡った道元は、阿育王山(広利寺)の老典座と出会います。 道元は「如何是文字 如何是弁道」(文字とはどのようなものでしょうか、修行とはどのようなことでしょうか)と問いかけます。 その2か月後に再会した際に典座は、「文字を学ぶ者は、その文字の故実(作法・決まり・習わし)を知らねばならない。弁道を務める者は、弁道の意義を納得しなくてはならない」と答えました。 再度、道元は尋ねます。「文字とはどのような物でしょうか(如何是文字)」 典座は答えます。「一二三四五」 道元は尋ねます。「修行とはどのようなことでしょうか(如何是弁道)」 典座は答えます。「遍界はそのままで何も蔵すことはない(遍界不曾蔵)」 つまり、「如何なるか是れ文字」という問いに、「如何なるも是れ文字」と答え、 「如何なるか是れ弁道」という問いに、「如何なるも是れ弁道」と答えたのです。 問いそのままが、道理を表現しており、自己から発信された問いは核心につながるものであるということです。 『正法眼蔵「古仏心」巻』に説かれる「この問処、ひろく古今の道得となれり」という教えです。 【天童山の老典座からの学び】 天童山(景徳寺)老典座との出会いは、さらなる修行の自覚につながります。 道元 「どうして行者などのお手伝いを使わないのでしょうか」 典座 「他人を使っては、私の修行にならない(他は是れ吾にあらず)」 道元 「老僧の行っていることはまことに敬服いたします。しかし、天日はこのように暑いです。 どうして、今、この時間に(海藻を)干しておられるのでしょうか」 典座 「(天日干しに適しているのだから)更に、いつの時間を待つことができようか。 (更に何れの時をか待たん)」 天童山で出会った求道者からの学びから、『正法眼蔵「袈裟功徳」』に次の偈文を記しています。 「大哉解脱服 無相福田衣 披奉如来教 広度諸衆生」 (この偉大なるお袈裟は、人間のあらゆる執着心、煩悩を除く幸せの法衣である。これを肩にかけ、釈尊の教えを広め、生きとし生けるものを救おう) 出家の意義と発願を自らに言い聞かせる意味で、現在の修行僧たちも袈裟を身に着ける前に、この偈文をお唱えしています。 【暁天坐禅でのこと】 暁天坐禅において、坐睡している修行僧に、如浄禅師は、 「参禅は須らく身心脱落なるべし。只管に打睡して恁麼を為すに堪えんや」 (修行に参じるということは、当然のごとく全ての執着から解き放たれているのだ。なのに何故寝ていられるのか!) と叱咤しました。 この一言から、「一生をどう生きて行けばよいか分かった。修行の方向性が見えて、何をすればよいか、それが何かがはっきりした」と『一生参学の大事』を悟ります。 仏(悟り)を目指すため、修行の努力とは見えないものを探し出すのではない。 全て丸出しであることに気付き、生きている全ての場が修行であることを心得て、今ここで行うべきことを全力で行うことである。 そして衆生がよりよく生きていけるように願い行動する生き方、一生を仏として生きる覚悟をしたのです。 【修証一如(しゅしょういちにょ)】 道元は様々な体験から「仏の悟り(法身・法性)は、人々のその人なりの命の上(分上)に満ち具わっているが、それを実践しなければ実現はしないし、体と行為で証明しなければ自分のものにはならない」という疑滞の答えに至りました。 つまり、仏の性を具えているという事実は、常に発心し、実践修行を繰り返すことによってのみ実証される。 元々から法身(自性の身)であり、法性(法の性)であるからこそ、諸仏は更に志を発し、修行をするのである。 ということです。 道元は、 ◎修行は完結して終わる、のではない。 ◎発心・修行を繰り返し、成仏し続ける。 ◎衆生とともに生きる。 という教えを残してくださいました。 それは「すべてのものは移りゆく。怠らず努めよ」『佛埀般涅槃略説教誡経』(遺教経)というお釈迦さまの教えにもつながるものです。

-

空海という人がいた~寺ネット・サンガ 坊コン

坊コン

2019-10-28

令和元年10月17日(木)、寺ネット・サンガ「坊コン」が日本橋のルノワール貸会議室で行われました。 宗祖シリーズ第3回は「空海という人がいた」をテーマに真言宗の名取芳彦さんのお話です。 まずは空海の一生を名調子、芳彦流講談。 ベンベン!! 【誕生から大学中退】 ときは、宝亀5年(774)水無月半ばの15日。 ところは今ではうどんで有名な、四国は讃岐。 瀬戸内をのぞむ屏風ヶ浦に一人の男の子が呱々と産声をあげます。 その名を真魚(まお)。 のちの弘法大師、空海、その人であります。 御歳18歳にして、国で唯一の大学に入り、 蛍の光で『論語』を読み、雪明りをたよりに『孟子』を読破。 ところが、まわりの貴族の師弟を見れば、 家柄ばかりを笠に着て、張り子の虎か、大きな貝を背負った小さなヤドカリか。 家柄自慢に、財産自慢に明け暮れる。 「何のための学問か、人の道たる真の道とは何なのか……」 苦悩に胸は張り裂けんばかり。 まなじり決して、去るは立身出世の学びの館。 【山岳修行と仏教研鑽】 こうして大学を去った真魚少年。 縁は異なもの味なもの。 あるお坊さんと出合います。 このお坊さんが、仏道が人間の皮をかぶって歩いているような人。 すっかりその魅力に魅せられて、伏して拝んで頼んで言った。 「私も出家になりとうございます」 20歳になった真の魚は、昨日や明日じゃない、その名を教海(きょうかい)と改めます。 教えの海という教海という名は、いつしか、空(そら)の如く、空(くう)の如し。 如空(にょくう)と改められます。 お気づきでしょうか。教えの海、そして空の如し。 これで空と海が出揃っております。 さて、如空を空海にあらためましたのは御歳二十と二歳。 「仏教の宗派はいずれもすばらしい。 どれもすべて、お釈迦さまの教えを伝える聖の教えではあるけれど、 それは、まるで百花繚乱だけれども…… これをラッピングするものがない。花束にする教えがない」 【『大日経』との出会い】 ここで出会うは、その名も『大毘盧遮那神変加持経』、略して『大日経』でした。 「おお、これは……。これだ。 私が求めていたこの世のすべてを包み込む、風呂敷のような教えはこの教えだ」 「その教えの真髄を知っている善智識は、わが国にいないだけで、 唐の国に恵果阿闍梨(けいかあじゃり)という大徳がおられると聞いたことがある」 惚れて通えば千里も一里、万里の波濤を乗り越えて、 目指すは唐の都。青龍寺の恵果阿闍梨のおん御許(みもと)。 【いざ中国へ】 当時の遣唐船の船団は四隻。 その第一船に空海。 第二船には、のちに比叡山で天台宗を開く伝教大師最澄が乗り込んでおります。 ほとんど風まかせの船の旅。 洋上を漂うこと30と4日。 ついに『大日経』の真髄を知る阿闍梨の国に到着とあいなります。 空海は、恵果阿闍梨から密教のすべてを授かり、 翌年、奇跡ともいうべきタイミングで帰国します。 【帰国後の活動】 『大日経』の教えを求めた空海が、 ともにたずさえてきたのは、密教だけにあらず。 当時世界の文化の中心ともいえる長安で、 学びも学び、揃えも揃えた、文物知識。 密教はもちろん、気象、天文、地質に医学。 サイエンスの分野から、はては筆の作り方まで。 目に触れ、耳に聞いた、人を救うための手段であれば、 空海は何でも持ってきた。 そして迎えた816年御歳43歳。 朝廷にうかがいたてし、紀州和歌山高野山。 ここを密教修行の道場に、どうじょ、賜りたい。 とにかく、このあたりから空海は、次々と筆走り、 硯の渇く暇もないほどの著作を残します。 【入定と大師号下賜】 禅定のまま、永久に数息断ち、今にこの世に身を留め、衆生済度のご誓願。 「虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば、我が願いも尽きなん……」と ときに承和2年春弥生。835年、3月21日のことでございました。 それから八十有余年。醍醐帝より賜りし、 その名は、数ある大師の中で、高くそびえる大師号。 仏法弘めしその名こそ、弘法大師、その人であります。 (当日の法話をもとに、名取芳彦著『心が穏やかになる空海の言葉』より抜粋)

-

サンガの遠足 in 目黒

仏教ひとまわりツアー

2019-09-07

江戸時代、多くの参拝客を集めた目黒不動瀧泉寺。 現在はマンションが立ち並ぶ門前町ですが、かつては500メートル以上、左右に参拝客目当ての商店が軒を連ねたといわれています。 伝教大師最澄の弟子で、天台三代座主となった慈覚大師円仁が、比叡山に向かう途中この地で宿をとった際、不動明王の夢を見たので、その像を彫ったのが寺の始まりだといわれます。 江戸時代には、三代将軍家光公の鷹狩りが縁で、将軍家や大名家の加護を受け、江戸近郊の参詣行楽地として栄えるようになりました。 境内には、多くのお堂や仏像のほか、慈覚大師ゆかりの「独鈷の瀧」や、家光の鷹狩りゆかりの「鷹居の松」など、様々なご利益があるお参りどころが盛りだくさん。 さすが、江戸庶民に人気の参拝地でした。

-

日蓮という人がいた~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2019-07-27

令和元年7月22日(月)、寺ネット・サンガ「坊コン」が日本橋のルノワール貸会議室で行われました。 宗祖シリーズ第2回は「日蓮という人がいた」をテーマに日蓮宗の吉田尚英さんのお話です。 まずは、イラスト付きのスライドで日蓮の生涯について解説がありました。 誕生から、仏教の学び、法華経との出会い、そして、数々の法難から入滅までの波乱の道のりを年代に沿って説明してくださいました。 ・1222年 安房小湊にて誕生 ・15歳 出家得度 ・20歳 比叡山遊学 ・31歳 立教開宗(初めてお題目を唱える) ・38歳『立正安国論』を述作、以降四大法難に遭う ・38歳 松葉ヶ谷法難 ・39歳 伊豆法難 ・42歳 小松原法難 ・49歳 龍口法難 ・49歳 佐渡流罪(流罪中に教義が深まる) ・52歳 身延入山(弟子の育成と信者の教化に励む) ・蒙古襲来(文永の役) ・59歳 蒙古襲来(弘安の役) ・1282年 60歳 池上にて入滅

-

親鸞という人がいた~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2019-05-28

令和元年となった5月8日(水)、寺ネットサンガ「坊コン」が日本橋のルノワール貸会議室で行われました。 今回は「親鸞という人がいた」をテーマに浄土真宗本願寺派の松本智量さんがお話しくださいます。 松本さんのプロフィールはこちら http://teranetsamgha.com/Members/view/matumoto_tiryou 〇親鸞とは 平安時代末期である1173年に下級貴族の子として生まれた。 9歳で出家し、比叡山にて20年修行して後、法然の弟子となる。 1207年、法然が流罪された際、自身も越後へ流罪となる。この頃、恵信尼(えしんに)を妻とし6人の子をもうけた。42歳の時に関東常陸(今の茨城県)へと移り人々へ本願念仏を伝える。 晩年は京都へ。長男を義絶。1263年に90歳で往生となる。 浄土真宗の宗祖 ************************** 「私達、浄土真宗では親鸞のことを開祖とは言いません。なぜなら親鸞は浄土真宗を開いていないからです」と、いきなり衝撃的な導入で私たちを、?の世界に引き込んでいく松本さん。 「宗派としては親鸞を浄土真宗・宗祖として捉えていますが、開祖とは言わないのです。実は、浄土真宗を開いたのは親鸞の孫である覚如という人です。親鸞の亡くなったずっと後にできた浄土真宗のことを親鸞は知りません。親鸞は法然の弟子ですので浄土宗のことしか知り得ないのです。 ですから親鸞が伝えていることには、実は親鸞のオリジナルはほとんどありません。法然の教えを伝えている、更にはお釈迦様の教えを伝えているだけなのです。それをしていたら、それが親鸞のオリジナルとされてしまったという不思議な構造なのです」 松本さんの話される親鸞は、私達の知る親鸞像とはかなりギャップがあるようでした。 *************************** 『親鸞という人がいた』 松本智量より 称名(しょうみょう) 南無阿弥陀仏というのは”呼び声”です。 南無阿弥陀仏を称えることは修行だ、あるいは仏様に向けて行っていると思われている人がいると思いますが違います。 浄土真宗ではお念仏のことを“称名(しょうみょう)”と言います。 南無阿弥陀仏と称えているのです。それと同時に、自分が称えているのを自分で聞いているのです。仏様の働きがここに届いていることを知らせているのがお念仏なのです。 実は、南無阿弥陀仏というのは称えること以上に、聞くことのほうが大事なのです。称名(しょうみょう)は聞名(もんみょう)ともいい、聞くことが大切だとの意味があるのです。 浄土宗では聞名とはあまり言いません。また、浄土真宗ではお念仏を称える回数は一切問いません。そこが浄土真宗と浄土宗の大きな違いです。自分の称える行為というのは問題ではないということなのです。 法然は「お念仏は何回称えたらいいのですか」との問いに、「称えられるだけ称えなさい」と答えました。 弟子たちはそれを聞いて「いっぱい称えたほうがいいんだ」と捉えました。でも親鸞は、法然のその言葉を「そういうことなら回数は関係ないのだな」と解釈したのです。なぜなら自分の行為は問題ではないから。評価がひっくり返されるのが仏教の世界なのだと考えたわけです。

-

寺ネット・サンガの遠足 in横浜

仏教ひとまわりツアー

2019-04-19

平成の最後の月となった4月。好評の寺ネットサンガの遠足が17日(水)に行われました。 今回は横浜市旭区近辺を散策します。 1950年代ごろから、横浜市中心部や京浜工業地帯への通勤者のベットタウンとして宅地化が進んだ旭区は、寺ネットサンガの代表である吉田尚英さん故郷であり、吉田さんの実家本立寺を訪ねます。今日は吉田さんご推薦の帷子川~導水道の緑道を主に歩いていきます。 旭区近辺は1950年代から宅地化が進み、起伏にとんだ地域に途切れなく市街地が形成されていきました。土地の造成と共に人口が激増し、1969年10月1日には保土ヶ谷区から旭区が分割新設されました。出発点の「鶴ヶ峰」は昔、よく鶴が飛来したことから土地の名前がついたのだとか。配られたイヤホンガイドで吉田さんの説明を聞きながら、閑静な住宅街を帷子川へと向かいます。 〇鶴ヶ峰~帷子親水公園 曇天の微風の中、鶴ヶ峰駅を出発して帷子川親水公園へと向かいました。ソメイヨシノは葉桜になっていましたが、八重桜が五分咲きくらいで華やかなピンク色に川面を染めています。公園内の新緑にひらひらと舞う桜の花びらがまた良い風情。帷子川の川沿いにまだ残る桜花を愛でながら歩いていくと、山の手で鶯のさえずりが聞こえます。帷子川の浅瀬にはコサギや鴨の姿も見られました。

-

ダライ・ラマと過ごした3日間~サンガ「坊コン」

坊コン

2019-02-23

宗派を超えてお坊さんと仏教について気軽に語り合える「坊コン」が、2019年2月20日(水)に日本橋のルノアール貸会議室にて開催されました。 寺ネット・サンガのお坊さんである臨済宗建長寺派の藤尾聡允さんは、ダライ・ラマ来日の際に3日間、通訳として対応されたご経験があり、今回はその貴重な体験をお話くださることに。ダライ・ラマ(以下より14世は省きます)と直接会って話すことができるのは限られた人だけですから、一体どのような人物なのかと興味深く思う方も多くいらっしゃったようで、いつもにも増して多くの参加人数となりました。 ダライ=大いなる海 ラマ=師 現在は政治的亡命状態にあるダライ・ラマ14世。幼い時に選ばれ、ダライ・ラマとして生きてきたその人生は波乱万丈。ノーベル平和賞の受賞者であり、チベットの代表、宗教的指導者として世界的に有名な方です。 「初めてお会いした当時は75,6歳でしたが、力強い声でしっかりした声量で、でもとても穏やかな語り口で話されているのが印象的で、周囲の方、一人ひとりに声掛けをして、丁寧に対応していらっしゃいました」藤尾さんがダライ・ラマと会った第一印象をお話しくださいました。 ある時、外国の記者がダライ・ラマを怒らせるような挑発するような質問をしてきたことがあったのだそう。それでも、声色を変えることなくいつも通りに丁寧に答えてたダライ・ラマの答えを通訳しながら、すごいなぁと思っていた藤尾さん。 「あなたは腹が立つことや、怒ることはないのですか?」と聞いたみたところ、 「もちろんあります。でも私はそれを静める方法を知っているだけ。あなたも禅僧だから知ってるでしょう?」と答えられたというエピソードなどを披露してくださいました。

-

「心のマッサージ」6~いのちの積み木

坊コン

2019-01-26

ちょっと気分を変えてお家に帰ろう!「心のマッサージ」が2019年1月23日に日本橋のルノアール貸会議室にて行われました。 6回目の今回は【いのちの積み木】~お坊さんたちと一緒にご先祖様と繋がろう! 講座を担当してくださるのは、「いのちの積み木」のファシリテーター樋口清美さんです。 樋口さんは昨年9月に「いのちの積み木」のクラウドファンディングに参加。さらに「いのちの積み木」を広めるべくファシリテーター(道案内人)として活動を始められました。 【いのちの積み木とは】 いのちの積み木は、命の大切さを伝えるため発起人の中野さん・橋本さんが、宇都宮の光琳寺の副住職である井上広法さんに声をかけて活動を開始。クラウドファンディングで資金を集めました。オリジナルの積み木を使いご先祖様を「見える化」し、受け継がれてきた命のつながりを感じることができるワークショップを各地で開催。既に1500人以上の人が全国で体験し、口コミによる広がりを見せています。 樋口さんは供養コンシェルジュとしての職業柄、毎年多くの人とお会いする中で、一つの気づきがあったといいます。 「お客様の中で、特別に素敵な方だなあと実感するような出会いがあります。その方々と話をするとこちらまで和らいだ気持ちになったり、もっと一緒にいたくなるのです。あとになって、そういう雰囲気を纏った方に共通することがあることに気が付きました。なんだと思いますか? 実はそういう方々は皆さん、ご先祖さまをとても大切にしていらっしゃたのです」 “ご先祖さまを大事にする”そんな想いを抱いていた時に「いのちの積み木」のクラウドファンディングプリジェクトに出会います。「いのちの積み木」の想いに共感した樋口さんはすぐにプロジェクトに出資をすることに決めました。そして、ファシリテーターとしての講習を受け、その証として木曽檜で作られた「いのちの積み木」を頂いたのだとお話しくださいました。

-

冥途の土産 ~寺ネット・サンガ「坊コン」

坊コン

2018-12-13

宗派を超えてお坊さんと仏教について気軽に語り合える「坊コン」が、2018年12月11日(火)に日本橋のルノアール貸会議室にて開催されました。 今回のテーマは「冥途の土産」、まずは寺ネット・サンガの吉田尚英代表(日蓮宗永寿院住職)のプチ法話です。 「初七日から始まり順次お裁きが行われ、よい判決が出るようにと遺された人たちが供養の思いを届けるのが中陰法要。旅先で受け取れるように旅費を送金するような感覚で、『土産』というより『餞別』でしょうか?」 という投げかけに始まり、「土産」の語源、「餞別」と「餞(はなむけ)」についてのお話がありました。 しかし、「お葬式は、死者を送る儀式ではあるが、お祝いや励ましを込めて送り出すシーンではないので、『はなむけ』『餞別』より、『たむけ』「回向」のほうがふさわしい」と説明されました。 また「冥途の土産ハラスメント」について書かれた週刊誌の記事を紹介し、高齢者たちが「冥途の土産にするから」といワガママを押し付ける「冥ハラ」には、「生きた道を認めてほしい」というワガママの根底にある思いに寄り添うことが大事ではないかと伝えてくれました。 そして、「先ず臨終の事を習うて」という日蓮聖人のお言葉から、人の寿命はいつ散ってしまうかわからないものであるから、まず臨終のことをよくわきまえて、その後で他の事を考えるべきである。老いも、若きも関係なく、思い立ったら土産の支度をいたしましょう。「いつやるか?今でしょう!」とハッパをかけられました。 「冥途の土産」が用意できなかった方には、餞別(手向け)も用意されています。 それが葬儀の際に導師が読む引導文です。 日蓮宗の引導文には、「艮(うしとら)の廊(わたりどの)にて尋ねさせ給え。必ず待ち奉るべく候」という一節があります。あの世に行っても日蓮聖人を訪ねてくれば大丈夫という意味で、これ以上の安心を与えてくれる餞別(手向け)はないでしょう。 ただし、その日蓮聖人のお言葉を信じ切れるかどうかは、生前の信仰次第ということになります。餞別を受け取るにしても、それなりの準備は必要です。 どうぞ仏道修行にお励みください。 とまとめられました。

-

10周年記念「坊コン」

坊コン

2018-10-19

寺ネット・サンガの坊コンが2018年10月16日(火)に築地本願寺にて開催されました。 寺ネット・サンガは2008年の発足から早10年。今回の坊コンは「寺ネットサンガ10周年記念坊コン」と銘打ち、サンガ代表の吉田尚英さん(日蓮宗)、サンガ事務局の藤尾聡允さん(臨済宗)、松本智量さん(浄土真宗)の3名によるプレゼン法話と、お坊さんを交えたグループディスカッションという構成で行われました。 まずは吉田さんから、これまでの10年間の寺ネットサンガの活動報告をして頂きました。 10年前の2008年、発足当初は何をどうしてよいのか手探りの状態の中、活動プランコンテストなどを企画しながら試行錯誤してきた事務局でしたが、2010年からは“お坊さんと話せる日、お坊さんに話せる場”を作ろうと「坊コン」を主軸に据えることに。 さらに2011年からは「仏教ひとまわりツアー」をスタートして、お坊さんと一緒に色々な宗派のお寺に出かけたり、キリスト教の教会や神社、イスラム教のモスクをも訪問するという斬新なツアーを様々企画してきました。初期の頃は業者さんが多く来ていた寺ネットサンガでしたが、坊コンや仏教ひとまわりツアーを始めると、一般の方々が多く来てくださるようになりました。 仮想寺院として、宗派を超えて、さらには僧侶としての立場の垣根をも越えて、何かできるかを模索しながら歩んだ10年だったと、寺ネットサンガのこれまでを振り返ってお話しくださいました。 吉田さんのご挨拶のあと、皆さんと共に“三帰依文(さんきえもん)”をお唱えしました。 〇三帰依文とは お釈迦様の在世の時、当時の人々はこの三帰依文を唱えて、お釈迦様の弟子として入門の儀式を行ったと伝えられています。以来、この三帰依文は広く世界中の仏教徒によって大切に唱え継がれています。 三というのは仏教における三宝である「仏」「法」「僧」のことをいいます 「仏」=お釈迦様「法」=お釈迦様の教え「僧」=仏の教えを学び伝える人々の集まりのことです。 「自ら仏に帰依し奉る」「自ら法に帰依し奉る」「自ら僧に帰依し奉る」という三帰依文は、み仏であるお釈迦様を敬い、その教えを大切に守り、その教えを学ぶ人々の集まりを大切にいたしますと唱えています。 「僧」とは日本では僧侶のことを指しますが、こちらの「僧」の意味は僧伽(そうぎゃ)で、インドの古い言葉(サンスクリット)では“サンガ”といいます。 (全日本仏教教会HPより)

-

サンガの遠足~多摩川台古墳群と等々力渓谷

仏教ひとまわりツアー

2018-10-03

大好評の「サンガの遠足」が2018年9月28日(金)に行われました。今回は多摩川駅から等々力渓谷辺りを5キロほど歩いていきます。 実は、田園調布から等々力にかけてのこの辺りは、東京有数の古墳群のある場所。なんと50基もの古墳が発見されています。この多摩川を見下ろす台地は、さながらエジプトの王家の谷の様。田園調布古墳群と野毛古墳群という二つの古墳群を総称して、荏原台古墳群とよばれるこの辺りを散策していきます。 今回のサンガの遠足では、石造文化財調査研究所代表である考古学者の松原典明さんに同行をお願いすることに。松原先生は寺ネットサンガの吉田代表のご自坊である永寿院敷地内にある古墳の発掘や、万両塚の調査を担当された考古学者です。専門家のイヤホンガイドで解説付きという贅沢な遠足が実現しました。 〇多摩川駅~浅間神社古墳へ 連日の雨や台風でお天気が心配されましたが、当日は何日かぶりの晴天に。汗ばむ陽気の中、午後一時に駅を出発しました。目指すはすぐ近くの浅間神社古墳。約6世紀頃の築造とされる田園調布古墳群では一番南東端にあたる前方後円墳です。 高台の浅間神社から多摩川を眺めると、グリーンの丸子橋と東横線の線路が対岸の武蔵小杉のビル群へと続いているのが見えます。古墳時代の多摩川は、現在とは違ってくねくねと蛇行していたそう。古代の多摩川はどんな様相だったのでしょう。吉田さんがそんな多摩川の河川敷を眺めながら「ここはシンゴジラという映画のロケ地となった辺りです。ここが自衛隊の指揮所になったところですよ」と面白情報を教えてくださいました。 実は、浅間神社の下が前方後円墳の後円部分にあたるのだそう。 皆で小高く盛り上がった浅間神社のお社に参拝してから、神社の裏手に回ってみました。そこには金網越しに東横線の線路が。ちょうど古墳の前方部分は線路の下になるのだそう。 金網越しに眺めましたが、古墳の名残りも見当たらず残念。

-

仏教宗派 基本の「キ」4~寺ネットサンガ「坊コン」

坊コン

2018-06-19

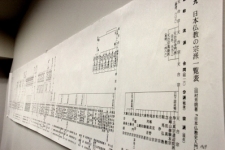

宗派を超えてお坊さんと仏教について気軽に語り合える「坊コン」が、2018年6月14日(木)に日本橋のルノアール貸会議室にて開催されました。 『仏教基本の「キ」』第4回目となる今回のテーマは、 「日本仏教のキホン ―なぜたくさんの宗派があるの?―」です。 寺ネット・サンガ・会員のお坊さん 真言宗豊山派の名取さん、日蓮宗の吉田さん、浄土真宗本願寺派の松本さん3名のお坊さんにお話を伺っていきます。進行役は供養コンシェルジュ樋口さんが務めてくだいました。 まずは吉田さんから、お釈迦さまの教えが仏教となり、インドから中国、日本へと伝わった過程で分派していった様子を簡単に説明いただきました。 釈迦の入滅後に釈迦の教えを経典にしていくなかで、考え方の違いから上座部(じょうざぶ)と大衆部(だいしゅぶ)に分裂。その後、大衆部の考えを引き継ぐ大乗仏教の経典が中国に伝わり、いくつかの宗派に分かれ、日本にも“南都六宗”として伝わりました。 日本の仏教宗派は、戦前は「十三宗五十六派」が数えられ、1951年(昭和26年)に宗教法人法が施行されると、既成仏教宗派のなかからさらに多くが分派したそうです。 写真は1964年(昭和44年)の日本の仏教宗派一覧表です。あまりにも多くの宗派に分かれていることに驚きました。現在でも、宗教法人法に則り文科省で認められれば、宗教法人として新規登録されることは可能なのだとこと。

-

サンガの遠足~鎌倉part3

仏教ひとまわりツアー

2018-06-01

寺ネット・サンガの新企画「サンガの遠足」の第3弾が2018年5月28日(月)に開催されました。 3回目の今回は江の島が見える海辺周辺を散策。極楽寺~鎌倉大仏~由比ヶ浜~材木座海岸~光明寺というコースで歩いていきます。 集合場所は江ノ電の途中駅である「極楽寺」。雨が心配されましたが曇り空から時折お日様が顔出すというまずまずのお天気の中、出発です。 〇極楽寺にて 今年は紫陽花の開花が通常よりも早く紫陽花がそこかしこで咲き始めていて、極楽寺の山門前にも紫青やピンク色に色づき始めた紫陽花がきれいでした。 今回のサンガの遠足は、鎌倉散策のベテランガイドの大貫昭彦さんが同行くださいます。まずは極楽寺山門前で極楽寺の由来からお話しいただきました。 大貫さんはなんと御年80歳。国語教師をされていたとのことで、退職後にガイドのお仕事を始められたのだそう。お年を全く感じさせないかくしゃくとした立姿で、活舌よく、また大変わかりやすい。しかも、細かい数字や人物名も暗記していらっしゃるのには本当に驚きました。 極楽寺を開山した忍性さんが日蓮聖人と雨ごいの闘いをして忍性さんが負けてしまった話や、忍性さんが病人や貧者などの為に尽力した話、極楽寺が火事にあって再建しなければならない時に、どのように資金を集めたかなどお話しくださいました。その当時に今で言う社会福祉や病院としての役割を寺院にもたらした忍性に、とても興味を持ちました。 さらに極楽寺にある寺宝、重要文化財仏像の釈迦如来像や十大弟子像を拝観しました。釈迦如来坐像は転法輪印の手の形が大変優雅な釈迦様です。 秘仏である釈迦如来立像をお参りすることはできませんでしたが、水の流れるような同心円で衣をあらわす清凉寺式仏像の特徴と、鎌倉時代の深彫りの仏像の違いをご教授頂きました。 十大弟子像はそれぞれが個性に溢れ、謂れに基づいて造られていて興味深く参拝しました。仏像には玉眼が施されているので、少しの光でもキラキラと輝き命が宿っているよう。 参加者のみなさんも座って下から眺めたり、顔を近づけてみたりしながら仏像をお参りしていました。

-

4/22(日)寺町ウォーキングin大阪

仏教ひとまわりツアー

2018-04-23

寺町ウォーキングin大阪。 平成30年4月22日(日)12時に、寺ネット・サンガ事務局員の青木隆興さんが住職をしている大阪市天王寺区の興徳寺に集合。 初の大阪でのイベントということで参加者がどれだけ集まるか不安ではありましたが、東京から6名、関西から2名の計8名、和気あいあいと歩くことが出きました。 初夏の晴天にも恵まれ、気持ちよく大阪の寺々をお参りさせていただきました。 興徳寺では青木住職より古地図の屏風をもとに、大河ドラマで有名になった「真田丸」が興徳寺の門前であったということや興徳寺と真田丸の関係についてお話しいただきました。

-

「心のマッサージ」5~プチ坐禅体験

その他

2018-04-06

仏教をカジュアルに体験できる「心のマッサージ」の5回目が2018年4月3日に行われました。 今回の講座を担当してくださるのは、三田にある曹洞宗正山寺の住職、前田宥全さんです。 前田さんは永平寺での修行を経て、今は住職として「あなたのお話 お聴きします」「自死・自殺に向き合う僧侶の会」などの活動をはじめ、メンタルケア協会の精神対話士としてもご活躍されています。 前回のプチ坐禅は臨済宗の考え方に基づく坐禅でしたが、今回は曹洞宗・道元禅師の考え方を基にした坐禅をご教授くださいました。 坐禅を経験したことがある方からは「坐禅は型を守らなくてはならない」など、~ねばならいといった感想や、「痛い」「つらい」「叩かれる」「眠くなる」といったマイナスなイメージも多くあるそうです。 「結跏趺坐などで足が痛くなってしまうし、警策を受ける時の怖さがそういったイメージにつながるのでしょう。今回の坐禅体験でそんなイメージを払拭してほしいと思います」と前田さん。まずは道元禅師の言葉を通して、道元禅師が坐禅をどのように指南していたかをお話しくださいました。 【坐禅の心得~道元禅師より】 〇「坐禅は習禅にはあらず」 ・目的を持たずにただ坐ること。また、坐禅はマニュアル化された瞑想テクニックではない。 〇「上智下愚を論ぜず、利人鈍者をえらばず」 ・坐禅には階級や差別はなく、誰も落ちこぼされることはない。 〇「坐禅の功徳」 ・「アテ」「見込み」「目的」「効果」といった自分が得たいものを坐禅に持ち込まない。 ・何であれ利益を得るための手段に貶めない。「無所得無所悟(得ることなく 悟ることなし)」で行ずる。 〇「坐禅の中に於いて、衆生を忘れず、衆生を捨てず、ないし昆虫にまでも、常に持念を給して、誓って済度せんと願い、あらゆる功徳を一切に廻らし向けるなり。是の故に仏祖、常に俗界に在って坐禅弁道す」 〇「常に大慈大悲に住して、坐禅無量の功徳、一切衆生に回向せよ」 前田さんは「坐禅は“ちからをいれず、こころをもついやさず”に、無為・無我の行で坐ることが大切です。私という意識を無くし、何のためと目的をも持たずにただ坐ることで、あるがままの自分に落ち着くというのが落ち着きどころなのかなと。私の大好きな言葉に「これでいいのだ!」があります。「これでいいんだな」と自分のあるがままにいられたら、苦しみからも解き放たれるのではないかと思うのです」とお話しくださいました。

寺ネット・サンガのイベント

「坊コン」

オフィス街でお坊さんとコン談!コン親!コンパ!急な参加も歓迎!定番人気の仏教入門イベントです。

「仏教ひとまわりツアー」

お坊さんたちと一緒に仏教ワクワク体験イベント!宗派宗教を超えて、次はいずこへひとまわり?

「その他の特別イベント」

番外編の特別イベントです。楽しんでいただけたかな?またの機会をお楽しみに!